OPEN CALL! Создавая миры

Максим Атаянц: «Мои рисунки — признание в любви»

Максим Атаянц, член жюри конкурса «АрхиГрафика», объясняет пользу традиционной практики архитектурного рисунка на примерах своих работ.

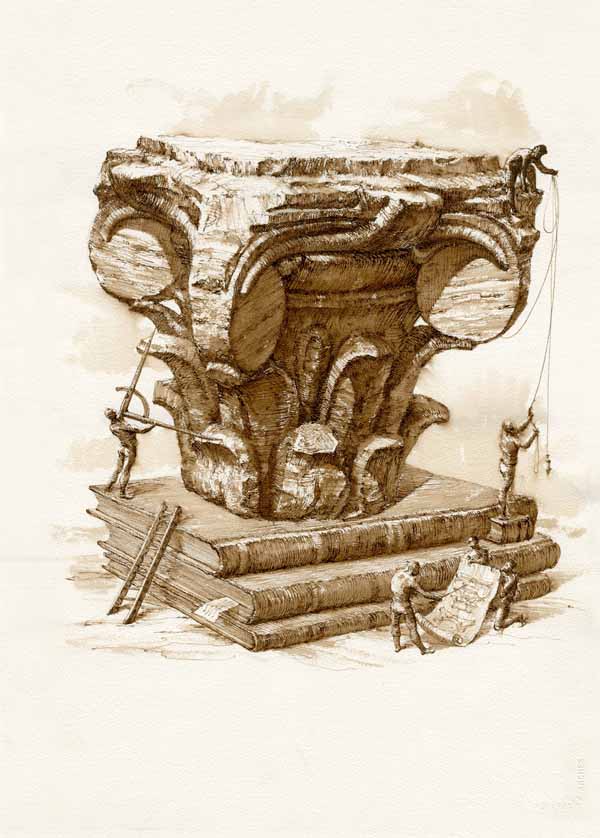

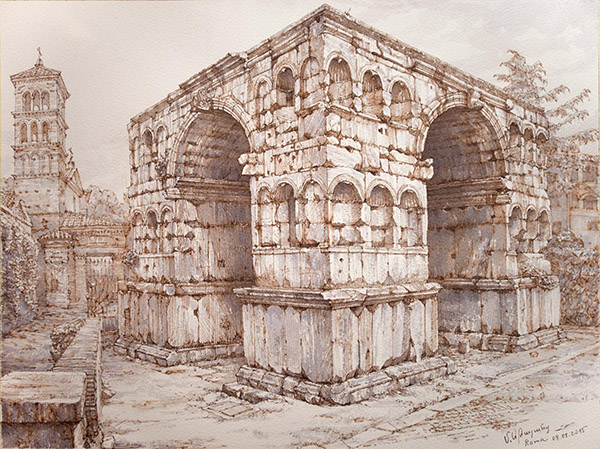

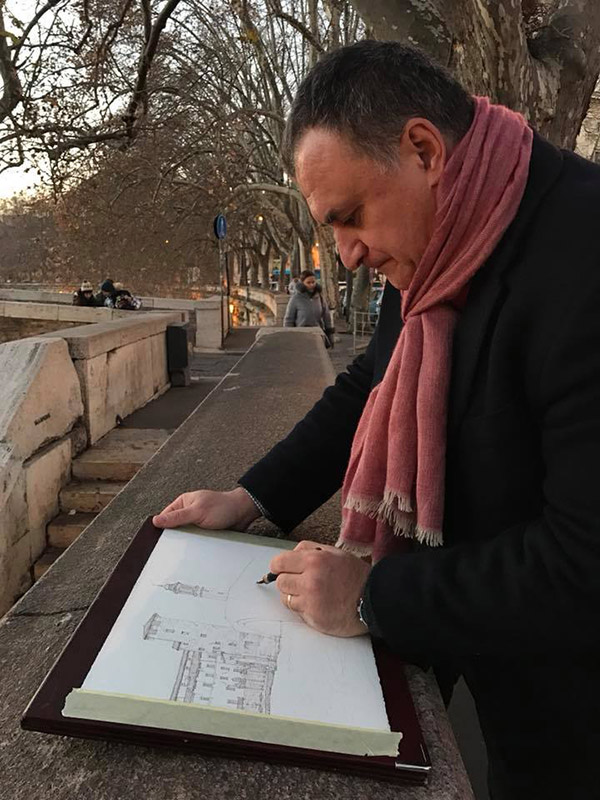

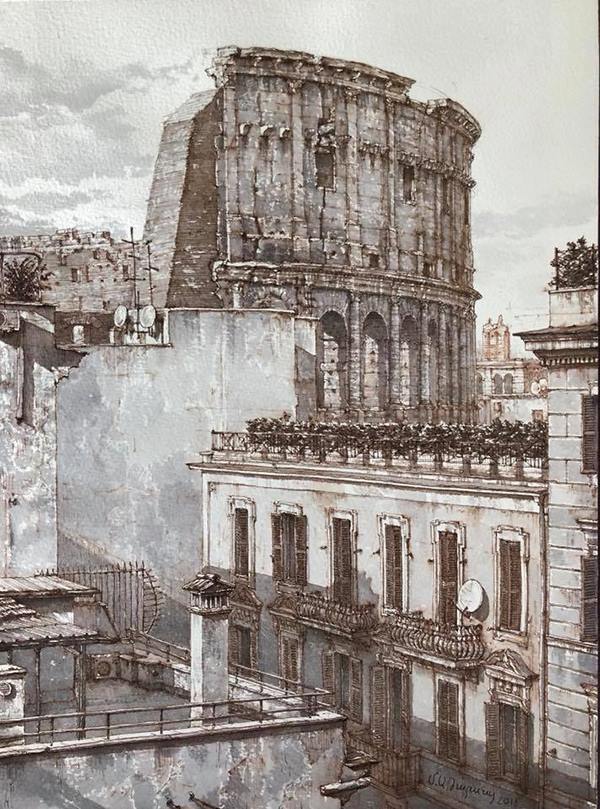

В основу этой публикации легла лекция Максима Атаянца «Что? Как? Зачем? Архитектурная практика и рисунок», которую он прочитал в московском ЦДА еще в 2013 году в рамках первого конкурса «АрхиГрафика». С тех пор уважаемый архитектор, почетный член Жюри этого конкурса, создал много новых рисунков и проектов, но принципы, о которых он говорил тогда, остаются незыблемыми и актуальными для него и сегодня. Атаянц не просто виртуозно рисует архитектуру, он делает это в манере рисовальщиков XVIII века, подчеркнула на открытии выставки «Римское время» директор ГМИИ Марина Лошак. Зачем человек XXI века, прогрессивно мыслящий, живущий на безумных скоростях своего времени, активно пользующийся Интернетом и талантливо – фотоаппаратом, рисует так? Этот вопрос нередко возникает у рассматривающих его графику, парадоксально сочетающую легкую руку и перфекционистскую скрупулезность. Автор неоднократно объяснял свою позицию, но сейчас кажется важным снова ее зафиксировать.

Максим Атаянц, архитектор, художник, преподаватель истории архитектуры в Академии Художеств:

«Зачем архитектору сегодня рисовать руками? Ответ на этот вопрос отнюдь не очевиден. Традиционно считалось, что архитектор должен рисовать, чтобы делать подачи, презентации своих проектов. Но в век цифровых технологий это дело как раз третьестепенное, потому что его легко делегировать какому-то исполнителю, а потом и компьютеру. Но ни один компьютер или фотоаппарат не заменит рисунок как одно из мощнейших средств познания того, что уже было сделано в архитектуре. Полностью понять произведение архитектуры, ощутить масштаб можно, только наблюдая его в натуре, обойдя снаружи и внутри, возможно, даже устав физически, то есть это некий комплексный органолептический опыт, в передаче которого рисунок занимает особое место. И вторая актуальная задача рисунка — появление на свет и закрепление собственных мыслей. Ведь архитектурная идея может быть выражена только пластически, и только на каких-то дальнейших этапах возможно ее словесное выражение. Иногда кажется, что ты все придумал и понял, но это иллюзия. Пока не вынул проект из головы с помощью рисунка, его как бы и нет, идея легко может потеряться, ускользнуть. То есть рисунок актуален как способ мышления архитектора, позволяющий поймать, зафиксировать и увидеть свои мысли извне.

Есть мнение, что сначала нужно научиться делать быстрые эскизы, а потом переходить к тщательным, основательным вещам. Я его не поддерживаю. Чтобы научиться рисовать быстро, легко, не думая о технике, чтобы использовать карандаш, кисть или ручку как часть тела, нужно было пройти этап тяжелого, кропотливого труда.

В 1995-96 годах по заказу одного крупного учреждения я нарисовал несколько видов Санкт-Петербурга. Вот «Вид с крыши Исаакиевского собора». Размер 50x70 см. Тушь, перо. Полтора месяца упорной ежедневной работы. Поскольку такой композиции в природе не существует, фотоаппарат здесь не помощник. Он берет одну точку перспективы, а чтобы получить такой вид, нужно совместить 5-7 взаимозависимых, но разных точек зрения. Так работал Пиранези над видами Рима. Это выяснили, когда на заре фотографии попытались найти те же точки, с которых он рисовал, и не нашли. Глаз перемещается много раз в секунду, человек смотрит с разных градусов, и в сумме получает синтетическое впечатление. Я неделю ползал по крыше, рисовал эскизы и отдельные детали, а потом по сконструированной в студии перспективной основе свел все в одну композицию.

Казанский собор. На фотографии были бы совершенно другие пропорции. Глаз, говоря компьютерным языком, имеет не только «хард», но и программное обеспечение, софт, который серьезно преображает то, что видно механически. Можно, например, приблизить дальний план.

Зачем так «мучиться» не художнику, а архитектору? Помимо колоссального удовольствия, которое знакомо каждому, кто рисовал – от того, что на плоскости листа начинает разворачиваться в глубину трехмерный мир, и это острейшее, ни с чем несравнимое переживание? Помимо чистой такой радости, это еще и умение конструировать этот мир, что подготавливает к архитектурной деятельности.

Такие вещи делают редко, потому что они требуют напряжения всех сил, и у архитектора, заваленного работой, на это просто нет времени. Но однажды через такой опыт стоит пройти. Прежде всего, для себя самого. Порисовав что-то месяц, потом понимаешь, как то же самое, в облегченной, конечно, версии, можно сделать за час.

Примерно час заняло рисование этих мостов в Питере. И здесь уже просто испытываешь радость от того что изображаешь, не сосредотачиваясь на технике. Архитектору нужно уметь фотографировать, но и такое рисование тоже нельзя заменить фотографией, хотя бы потому, что рисунок, как говорил Микеланджело, одновременно интенсивно задействует нескольких человеческих ресурсов — глаз, руку и разум. И стоит один раз нарисовать вот эти вот ампирные узоры на решетке, ты поймешь и прочувствуешь, как выстраиваются все пропорции.

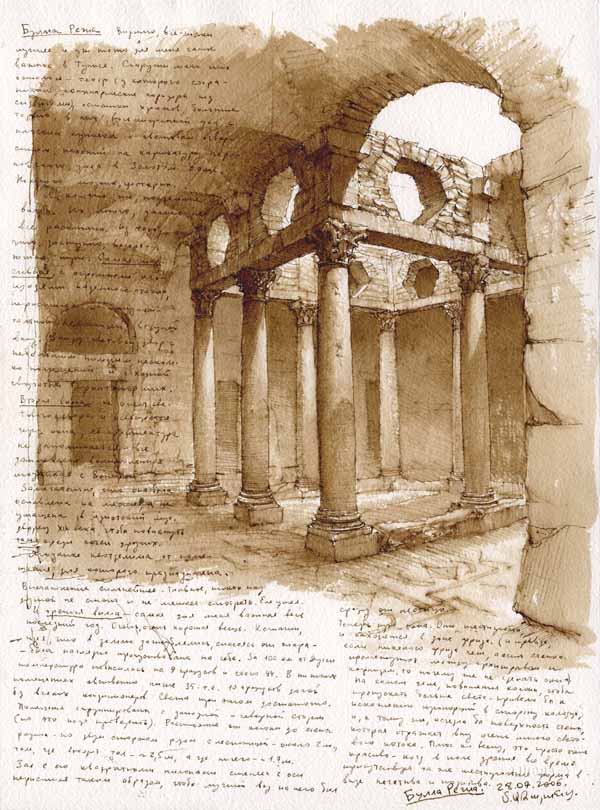

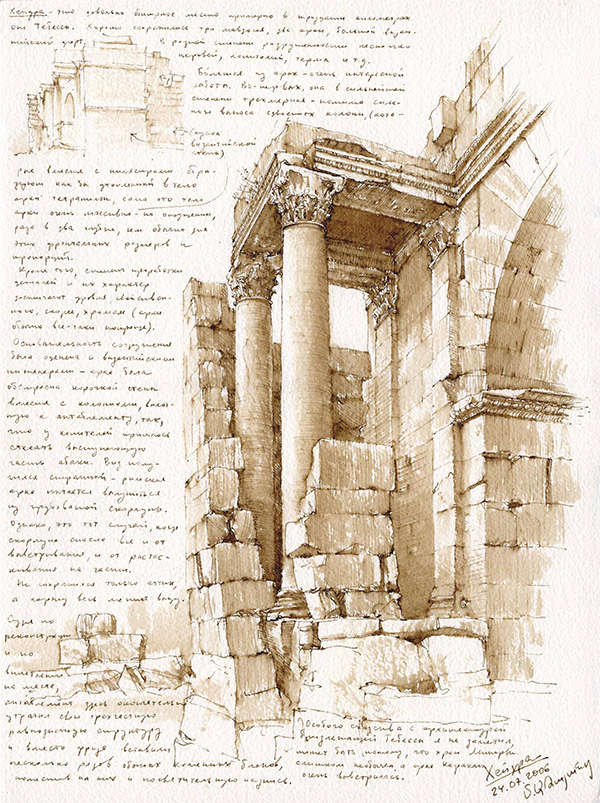

Эти работы выполнены на акварельной бумаге, ручкой и тушью с размывкой. Люблю эту технику. Легкая, достигает хорошего эффекта. Сознательно, лет 12-13 назад, заставил себя отказаться от карандашных набросков и рисовать сразу. Это сильно дисциплинирует, ставит глаз.

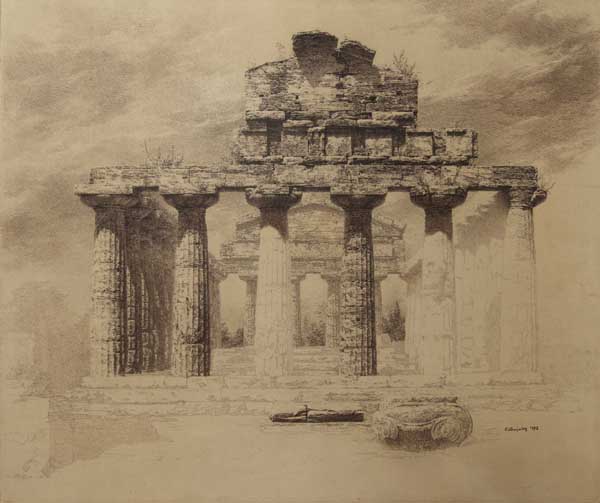

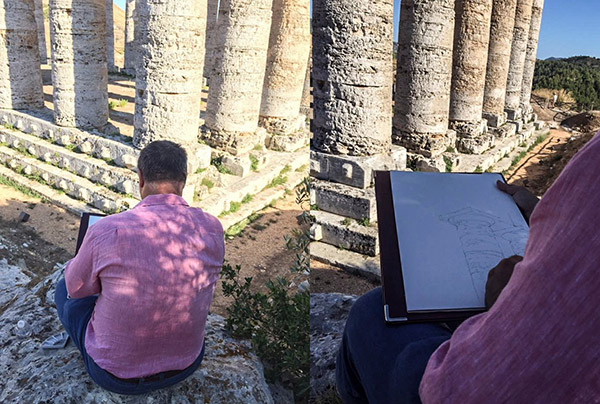

Храм Цереры в Пестуме. Пример чрезвычайно длительной и сложной проработки. Острозаточенным карандашом, с фактурой камня, с тончайшими деталями. Так рисовать можно, когда тебе что-то очень нравится. Я сознательно не стал доводить изображение до конца, чтобы оно не превратилось в подвиг усидчивости на пятой точке. Когда все, что нужно, уже прорисовано, можно смело оставлять картинку.

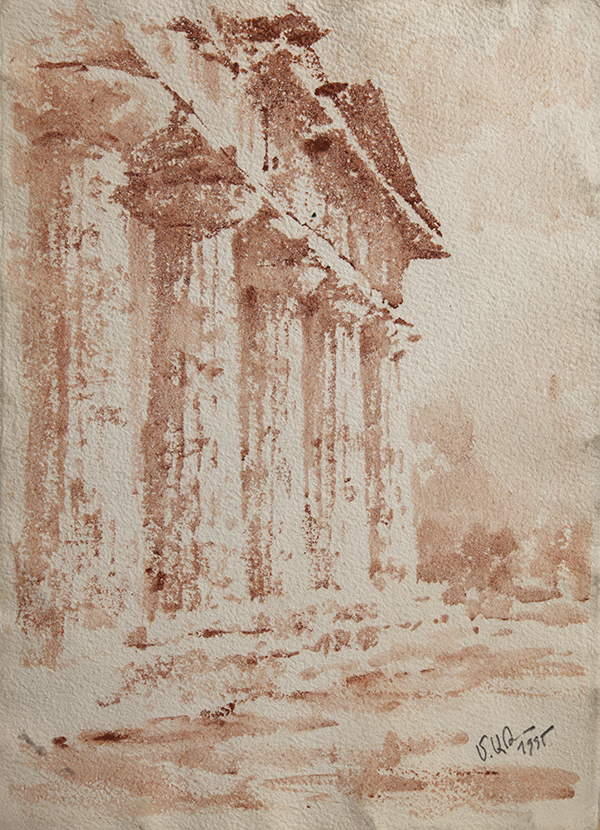

А вот растертая кистью сангина – пять минут. Это можно сделать, когда за счет длительного и упорного рисования, уже знаешь все формы.

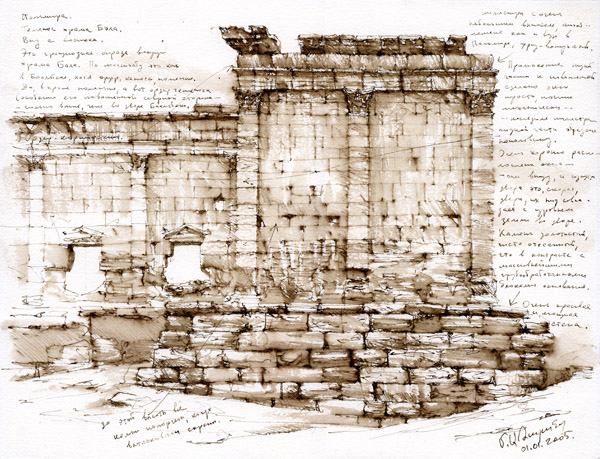

Когда оказываешься где-то далеко, там, куда, может, потом никогда не попадешь, начинается борьба желаний заснять все тщательнейшим образом и зарисовать, потому что рисунки дадут совершенно иную глубину понимания. Фотографирование — процесс более пассивный, хотя важно выстраивание композиции, поиск точки зрения. Рисунок — это способ в течение, как минимум, 30 минут или часа с предельной концентрацией внимания изучать тот или иной объект. Это позволяет лучше познать его структуру, обнаружить детали, незаметные при обычном созерцании. Просто рассматривая, больше 5-7 минут не выдержишь и разглядишь лишь то, что на поверхности.

В экспедициях по античному наследию Африки и Азии я часто включал в зарисовки текст. Записывал наблюдения, касающиеся, например, оттенков и фактуры камней, что с ними происходит от времени.

Вот любопытная римская триумфальная арка в Тунисе, которую во времена Византии превратили в форт и одели в каменную корочку, чтобы сделать укрепления.

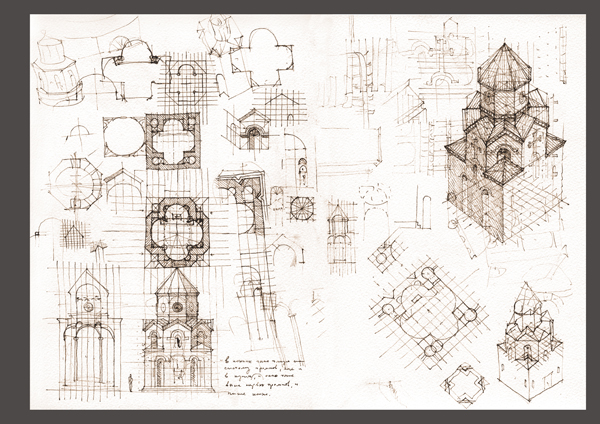

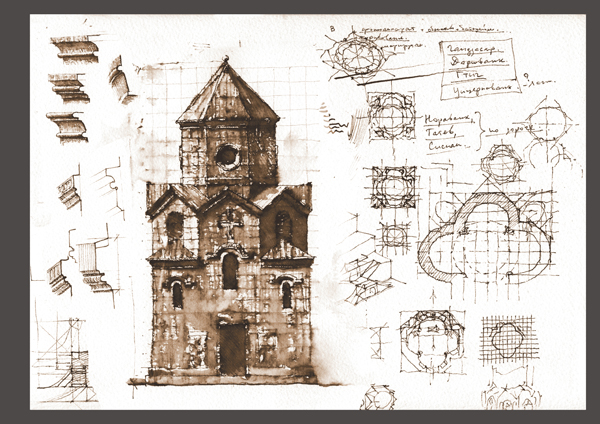

Рисунки к проектам

Храм в Армении. Когда рисунок — способ мышления — фасады, профили, планы логично появляются на одном листе. Причем рисовать вручную можно параллельно с конструированием в «автокаде». Над бумагой думаешь, пробуешь, потом переносишь на экран. Когда рисуешь сетку линий рукой, понятно потом, как по ней собираются формы. Эта архитектура — про четкое геометрическое формообразование, и ее уместно зарисовывать, моделируя трехмерное изображение, аксонометрию, на плоскости листа.

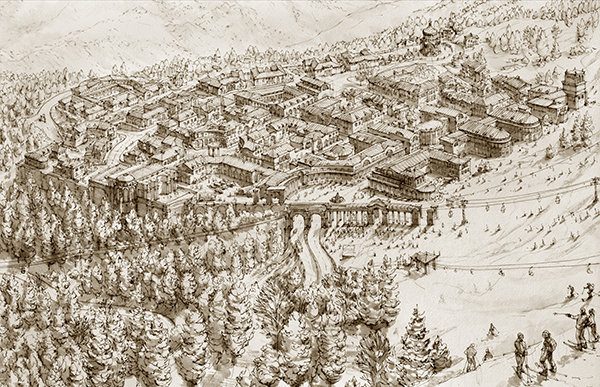

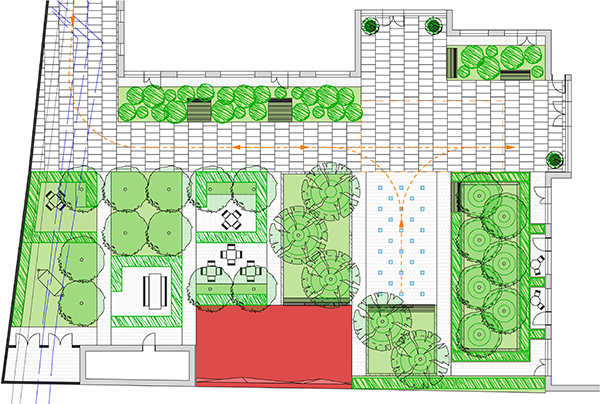

Сочи. Горнолыжный курорт. Первый эскиз схемы генерального плана. Сделан, чтобы самому понять и с заказчиком на начальном этапе обсудить, что хочется там увидеть. Зачем делать презентационные ручные рисунки в эпоху трехмерных изображений? Для высококачественного рендера нужно иметь модель, которая предполагает уже вычерченные, спроектированные детали. А рисунок — конструирование на листе бумаге, процесс проектирования следует за ним, а потом, в 3D, все еще многократно меняется.

Не только архитектура

Когда в 2008- 2009 годах разразился кризис, и у архитекторов внезапно стало много свободного времени, я решил порисовать нечто, на первый взгляд, не относящееся к архитектуре, но то, что меня волнует и подталкивает к пластическому осмыслению. Ходил в музей Мухинского училища и рисовал слепки с Пергамского алтаря на огромных листах.

Затем поехал в Берлин рисовать его с натуры. Купил рулон трехсотграммовой акварельной бумаги — 30 см на 9 метров, отрезал верхушку. И за четыре раза по три дня, довольно быстро, все нарисовал на этой длинной ленте, для чего сначала нужно было выполнить большие композиции. Я не захотел снова рисовать алтарь на отдельных листах, потому что там такая фантастическая пластика, ритм и движение, что даже в разрозненном, фрагментарном виде, в каком эти фигуры до нас дошли, их жалко отрезать друг от друга».

От редакции

На выставке в ГМИИ «свиток» Максима Атаянца с зарисовками Пергамского алтаря развернут на длинном столе под стеклом в зале искусства Древней Италии и Рима. А по соседству выставлены и те самые большие листы с битвами богов и гигантов. Во втором зале, наполненном слепками с антиков, представлена архитектурная графика, посвященная памятникам римского мира, – работы с середины 1990-х до совсем свежих, законченных в 2016-м листов.

Проследить по ним эволюцию автора как графика, на первый взгляд, довольно сложно. Кажется, что, однажды, в процессе описанных выше трудоемких экзерсисов на крышах соборов Санкт-Петербурга, он обрел свой изящный и твердый почерк и остается ему верным на протяжении всех лет. Это, однако, не мешает мастеру пробовать разные графические приемы из арсенала старых мастеров. Например, в последнее время рисунок коричневой тушью часто соединяется с серовато-сиреневой тонировкой кистью. Вроде бы та же любимая монохромная гамма, но изображенное пространство и формы обретают какую-то дополнительную глубину и подсвеченность.

Среди таких листов – вид знакового для автора места – Пьяццы ди Пьетра с величественными останками боковой колоннады храма Адриана Божественного II в. н.э., позже поглощенного комплексом других построек. Это было первое античное сооружение, которое увидел своими глазами Максим Атаянц, оказавшись в Риме в 1995-м году. «Вид этих колонн со следами геологических процессов, обросших городом, но продолжающих стоять, произвел не меня сильнейшее впечатление. Я ощутил, что время в Риме движется с разными скоростями: очень медленно для античных памятников, быстрее для сооружений Нового времени и стремительно для людей, которые суетятся среди всей этой грандиозной архитектуры». Эта временная многоплановость подчеркивается во многих рисунках мастера.Он вводит в них приметы современности – публику, транспорт, и прорисовывает здания, фокусируясь на том, как распределяются свет и тень по их камням. «Я люблю каждый камень, который изображаю, и вообще, все мои рисунки – признание в любви к тому, что я рисую», — говорит мастер.

В экспозиции представлено видео, где по кадрам разложен процесс создания некоторых рисунков.

На больших столах графику Атаянца сопровождают макеты античных сооружений из пробкового дерева, предоставленные санкт-петербургской Академией Художеств. Изготовленные в XVIII веке в Италии по поручению Екатерины II они служили учебными пособиями, по которым молодые князья изучали язык античности, чтобы заказывать архитектуру со знанием дела. Так, соединив несколько эпох, классика предстает в залах, где проходит выставка «Римский мир», вечным идеалом и образцом, не утратившим своей притягательности для современников и обретающий в графике и архитектуре Максима Атаянца новое прочтение.

Изображения — из личного архива Максима Атаянца, фото выставки — Елена Петухова

Образы мироздания

Знакомство с Минору Номатой, японским мастером архитектурных фантазий

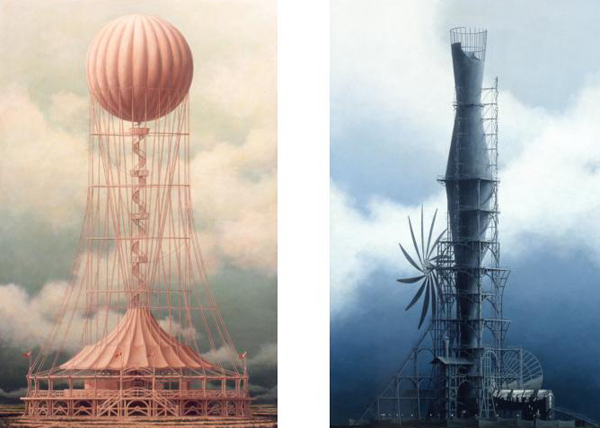

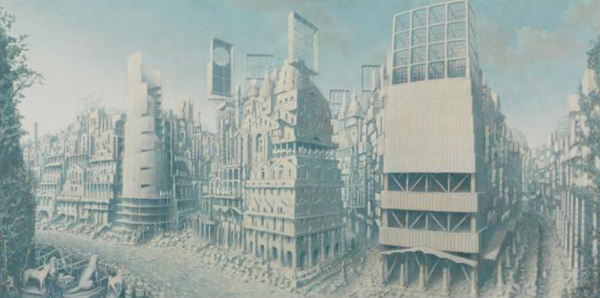

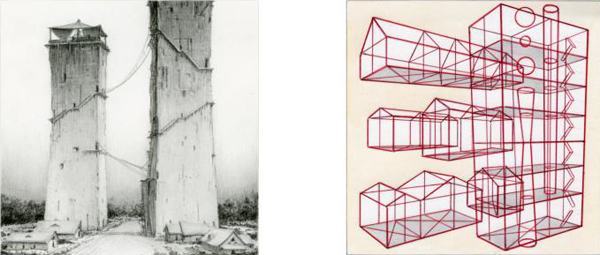

Минору Номата (Minoru Nomata) – художник, профессор токийского Йошиби Университета Искусства и Дизайна (Joshibi University of Art and Design). Родился в 1955 году в Мэгуро, одном из специальных районов префектуры Токио, учился на факультете дизайна в Токийском Университете, но по окончании (1979 г.) решил заняться искусством. Он изображает сооружения, существующие, в основном, в его воображении, помещая их в абстрактное пространство вне времени и географических координат. Любимая техника – акриловая живопись на холсте. С 1986 года, когда состоялась его первая выставка в токийском Sagacho Exhibit Space, работы Номаты многократно экспонировались в Японии и других странах. На выставка 2013 года в Музее графических искусств в Матиде ими завершился ряд фантазийной архитектуры, идущей от Пиранези (Imaginary Architecture from Piranesi to Minoru Nomata). В 2016 году Минору Номата вошел в круг экспертов, поддерживающих Международный конкурс архитектурного рисунка «АрхиГрафика» участием в Жюри, и мы задали японскому мастеру вопросы об источниках творчества, взглядах на архитектуру и мотивах рисовать ее так, как он это делает.

Минору Номата (Minoru Nomata) – художник, профессор токийского Йошиби Университета Искусства и Дизайна (Joshibi University of Art and Design). Родился в 1955 году в Мэгуро, одном из специальных районов префектуры Токио, учился на факультете дизайна в Токийском Университете, но по окончании (1979 г.) решил заняться искусством. Он изображает сооружения, существующие, в основном, в его воображении, помещая их в абстрактное пространство вне времени и географических координат. Любимая техника – акриловая живопись на холсте. С 1986 года, когда состоялась его первая выставка в токийском Sagacho Exhibit Space, работы Номаты многократно экспонировались в Японии и других странах. На выставка 2013 года в Музее графических искусств в Матиде ими завершился ряд фантазийной архитектуры, идущей от Пиранези (Imaginary Architecture from Piranesi to Minoru Nomata). В 2016 году Минору Номата вошел в круг экспертов, поддерживающих Международный конкурс архитектурного рисунка «АрхиГрафика» участием в Жюри, и мы задали японскому мастеру вопросы об источниках творчества, взглядах на архитектуру и мотивах рисовать ее так, как он это делает.

Почему архитектурные образы стали главными в вашем искусстве?

Рядом с домом, где я родился, высилась труба городских бань. В моем городе было мало природы и много промзон, и я вырос в индустриальном пейзаже. Очевидно, это на каком-то подсознательном уровне сказалось на моем интересе к разного рода структурам и механизмам. А в юности я зачитывался произведениями Айзека Азимова и Филипа Кинреда Дика. Научная фантастика серьезно повлияла на мое мировоззрение и раскрепостила художественную фантазию.

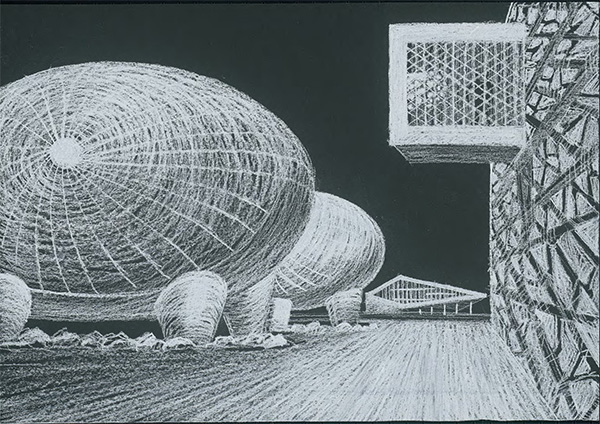

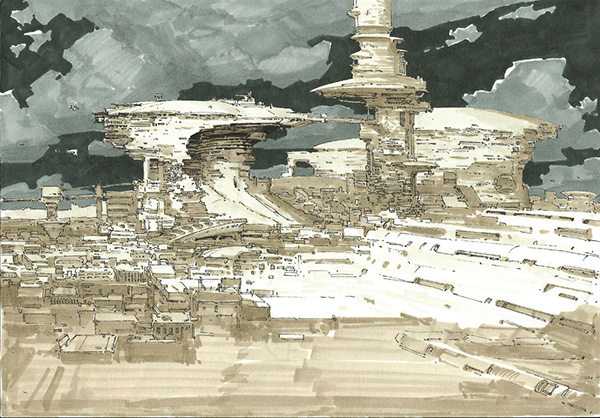

Perspective-2, 2001. Холст, акрил, 116,7x73; Perspective-21, 2001. Холст, акрил, 194.2x112.1

Кажется, что фантастические сооружения в ваших произведениях — это не просто архитектура, а метафоры каких-то явлений или процессов.

Чаще всего моя живопись транслирует некие смутные идеи или догадки о мироустройстве. В чем-то эти архитектурные структуры сродни портретам. Они очень тонко и точно выражают то, что я не могу передать словами.

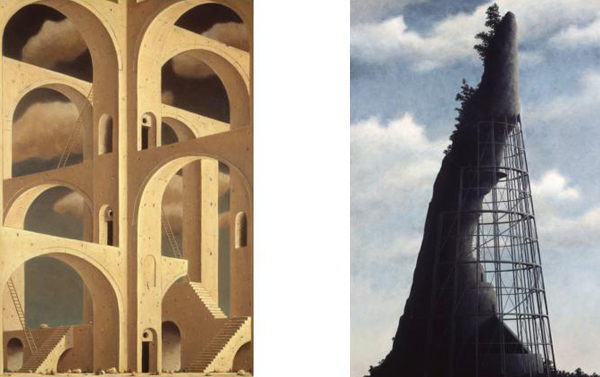

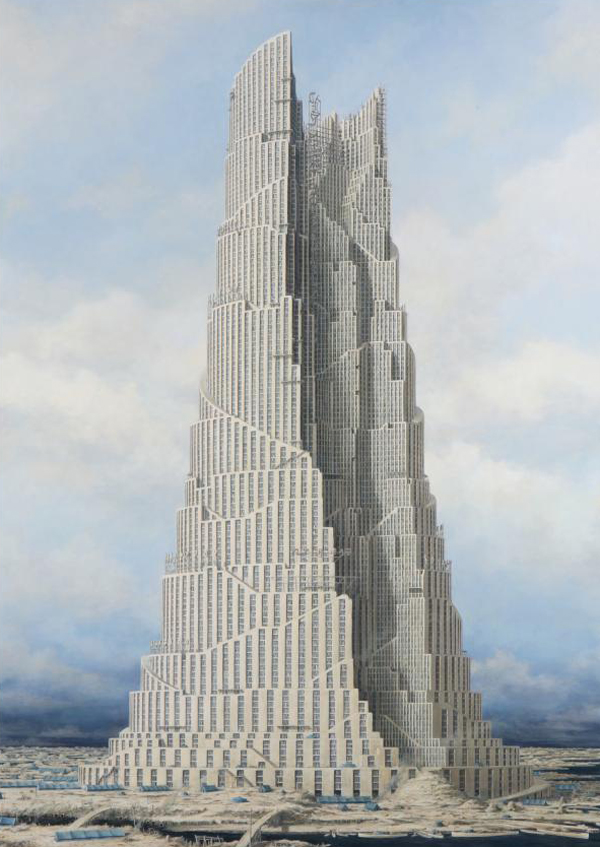

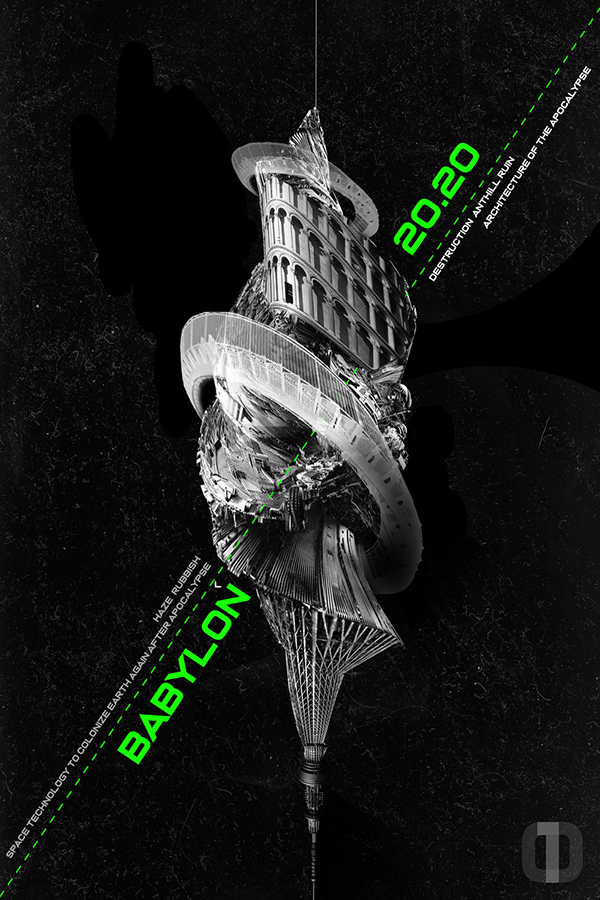

Babel 2005. Холст, акрил, 226.5x162

Вы часто изображаете постройки, отсылающие к истории Вавилонской башни. Какое значение имеет для вас этот образ, и к каким еще темам вы часто возвращаетесь?

Когда я только начинал свою художественную практику, я не собирался эксплуатировать образ Вавилонской башни, но жизнь в Токио подтолкнула к этому. Есть ли пределы у того, что принято называть прогрессом? Действительно ли это прогресс, а не тотальная потеря чувства меры, необходимого и достаточного? Вавилонская башня — красноречивый символ непомерных человеческих притязаний. Другие темы, к которым я часто обращаюсь: сопоставление вертикалей и горизонталей, границы, крыши, трубы, сумеречный свет и косые лучи солнца, просачивающиеся сквозь облака.

Skyglow-H4. Холст, акрил, 2008. 53x145,7 см

В чем вы сегодня черпаете вдохновение — в книгах, фильмах, искусстве, реальной современной архитектуре?

Иногда — в японской традиционной гравюре Укиё-э или эстетике комнат для чайных церемоний, бывает, что в трубах и лестницах, которые я вижу каждый день. Если говорить о мастерах прошлого, рисовавших архитектуру, впечатляют работы Хью Ферриса, Чарльза Демута и Чарльза Шилера. Но больше всего меня вдохновляет музыка — самых разных направлений, а также игра на гитаре.

Alternative Sights-2, 2010. Холст, акрил. 120.3x162.1

Вы следите за развитием современной архитектуры?

После ужасного землетрясения, произошедшего в 2011 году, я потерял веру в архитектурные технологии. Кажется, что они совершенно бессильны перед буйством природных стихий. Поэтому я перестал интересоваться современной архитектурой, особенно аспектами дизайна. Я думаю, что главная роль архитектуры — обеспечивать людям крышу над головой и безопасность. В городах и зданиях меня сейчас больше всего интересует, насколько они соразмерны человеку и контексту. В любом случае моя любимая архитектура — минималистичные дома-префабы, которые можно самостоятельно возвести на своем участке, а также легкая, временная архитектура.

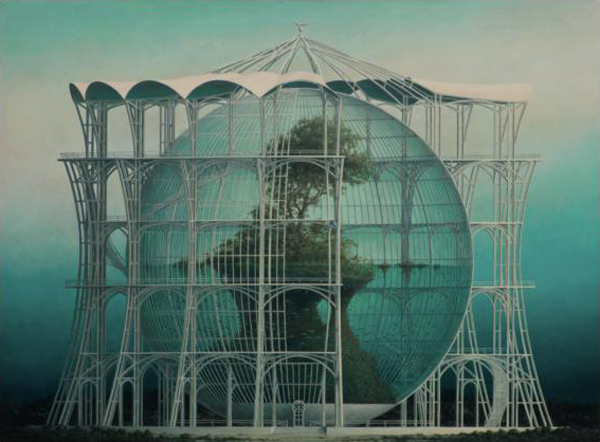

Listen to the Tales. Холст, акрил, 2013. 194.4x 97.5

Вы рисуете только воображаемую архитектуру?

В 1999-м году я создал серию Thin Clouds, и почти все работы из нее основаны на реальных местах или объектах, живущих в моей памяти, таких, как аэропорт Haneda, зданиях Oi Wharf и Onomichi в Хиросиме и Токио. К выставке в 2013-м году я написал два пейзажа по мотивам района Cибуя в Токио, как оммаж композиции Джованни Баттисты Пиранези «Via Аppia e Via Ardeatina». Остальные мои работы — исключительно плоды воображения.

Что вы цените в архитектурном рисунке?

Свободу идей и подход, базирующийся на историко-культурном контексте. Я думаю, что самое важное и интересное в рисунке архитектора — знаки, указания на неизвестное будущее. Неважно, реализуются эти идеи или нет, я выделяю изображения архитектуры, которые дают нам видение чего-то нового и неизведанного.

Eastbound-3, 1999. Холст, акрил. 72.9x116.8 см

Cайт работ Минору Номаты: www.nomataminoru.com

Рисовать – как дышать

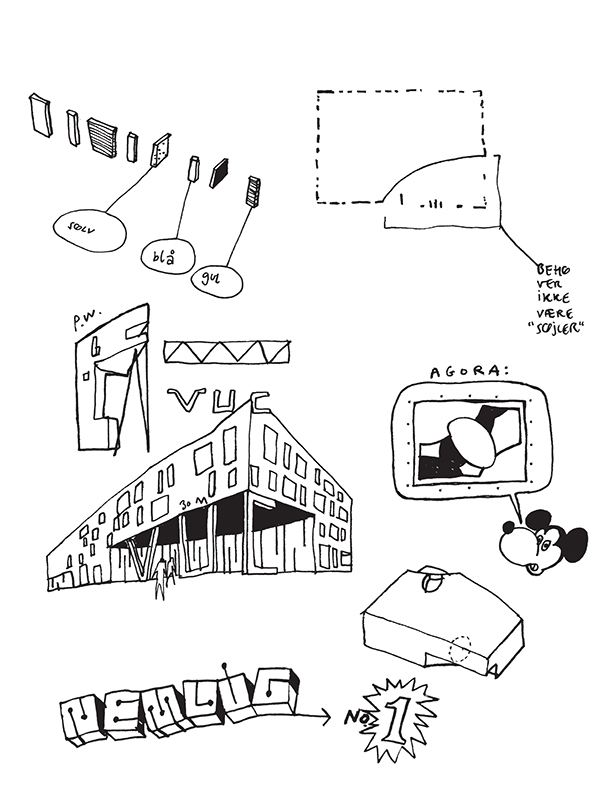

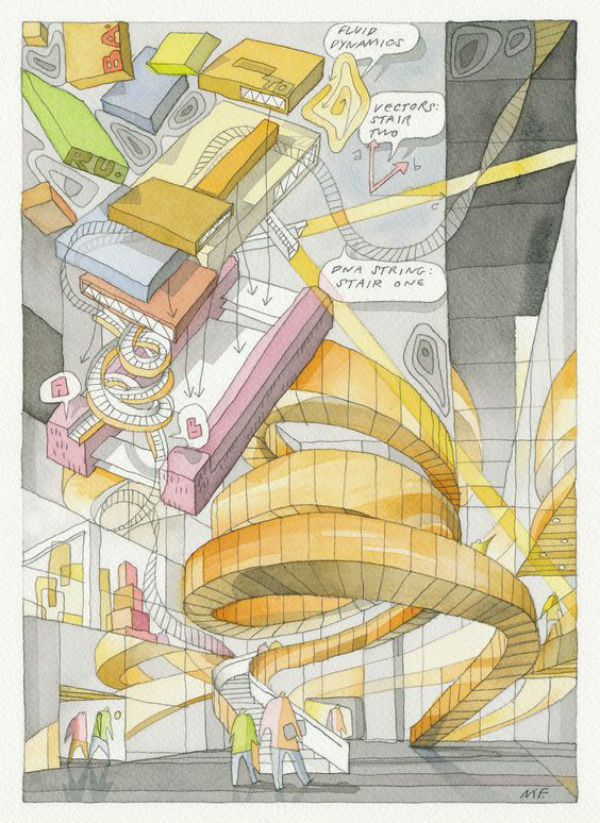

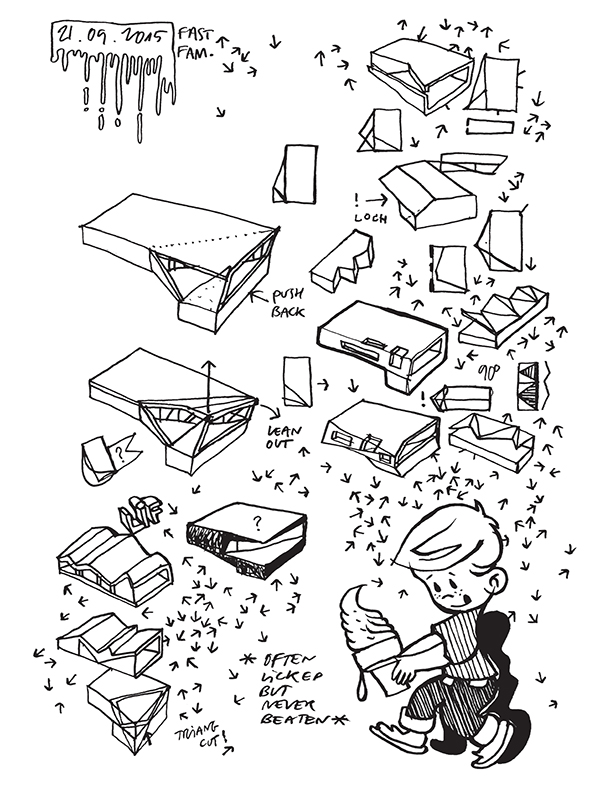

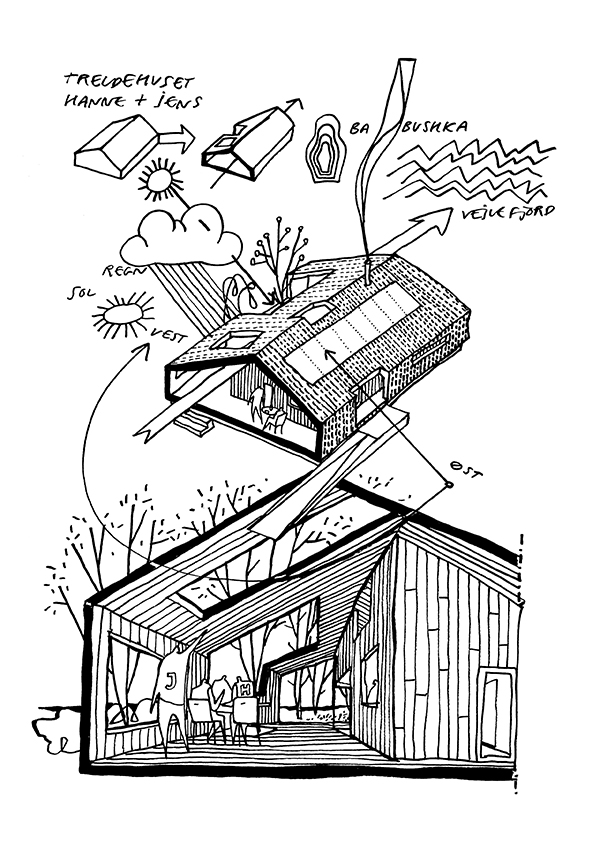

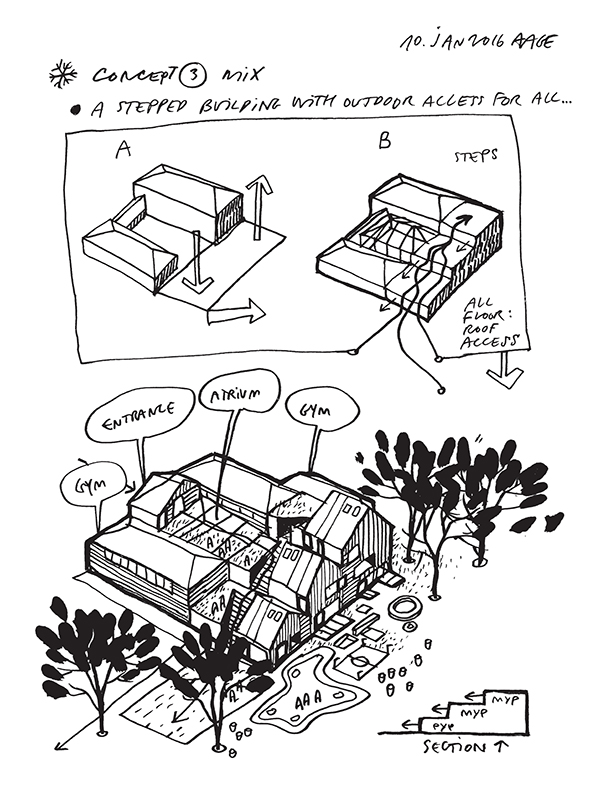

Предлагаем вашему вниманию интервью о роли архитектурной графики в практике с архитектором из Дании, Миккелом Фростом.

Фото: Allan Toft

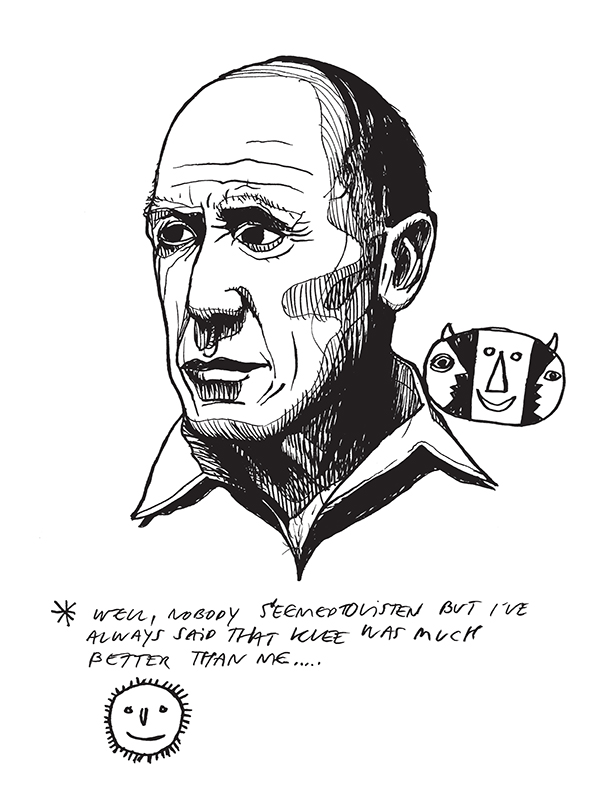

Миккел Фрост, архитектор, Дания. В 2001 году вместе с партнерами Карстеном Примдалем и Кольей Нильсеном основал бюро CEBRA. Сначала — в Орхусе, затем они открыли офис в Абу-Даби. Сейчас в компании около 50 сотрудников, которые, по собственному определению, делают дружелюбную архитектуру, основанную на эмпатии и экспрессии. Спектр построек широкий: нестандартные жилые комплексы (самый известный – «Айсберг» в Орхусе), спортивные и образовательные сооружения, объекты культуры, офисные здания. Есть проекты в России – вместе с бюро UNK спроектировали «Умную школу» в Иркутске. Работы СEBRA были оценены важными международными премиями, в том числе они получили «Золотого льва» Венецианской биеннале за Национальный павильон Дании в 2006 году. Миккел Фрост свободно владеет языком рисунка, к проектам часто делает забавные, похожие на карикатуры и комиксы зарисовки, тем не менее доходчиво раскрывающие архитектурный замысел. Он много путешествует и участвует в международных конференциях, работал в Жюри Первой Молодежной Архитектурной Биеннале в Казани. По приглашению Фонда Сергея Чобана – Музей архитектурного рисунка и Оргкомитета конкурса вошел в международное Жюри «АрхиГрафики 5» и ответил на наши традиционные вопросы о практике рисунка.

Какую роль рисование играет в Вашей работе?

Лично для меня это самый важный способ развития и разъяснения идей как коллегам, так и клиентам. Рисование рукой – очень быстрый, интуитивный процесс, опережающий и превосходящий слова, когда нужно «рассказать» архитектуру. Я чаще всего рисую в блокноте — и первые наброски, и проработанные эскизы. В то же время я делаю подробные акварели. Я вообще много рисую — для меня это, как дышать. В офисе CEBRA у большинства сотрудников рядом с клавиатурой лежат блокноты, и они ими часто пользуются — делают зарисовки в дополнение к цифровым материалам.

В чем преимущества рисования руками перед компьютерной графикой?

Ручка и карандаш остаются самыми быстрыми инструментами иллюстрации мысли. Ручное рисование задействует в человеке его «органический принтер», самый умный, кстати, из всех возможных. Я часто вспоминаю знаменитый автопортрет Йорна Утзона — он нарисовал себя с головой в виде открытой чернильницы, в которую радостно погружает руку с пером. Этот скетч точно передает кратчайший путь от мысли к визуализации — через мозг и руку. Иммануил Кант вообще был склонен думать cкорее о том, что в руке есть свой собственный мозг, а не о прямой и неразрывной связи головы и руки.

Когда я размышляю о проекте, я делаю заметки и зарисовки рукой. Компьютер кажется мне помехой. Сначала вы должны его включить, подождать, пока откроются «окна», запустить программы, затем графические инструменты. Пока вы все это проделывали, пташка-мысль уже упорхнула. Если меня посещает какая-то идея, когда я веду машину, я останавливаюсь и «выцарапываю» ее из головы всем, что под руку подвернется. Если это блестящая идея, то фотографирую ее на смартфон и делюсь. Я люблю компьютеры и их безграничные возможности, но часто, когда нужно совершить какие-то спонтанные действия, они терпят полный крах. В этом смысле ручка могущественнее мышки.

Вы упоминали, что на заре вашей профессиональной карьеры, во время работы в бюро BOLLES + WILSON, изучали интуитивный дизайн и скетчинг. Что это значит?

Питер (партнер бюро Питер Уилсон – Прим.ред.) работает интуитивно и действительно очень быстро. При этом у него всегда есть структура, функциональность и уже на ранних стадиях проектирования — соответствие всем нормативам, и он видит в различных трудностях, возникающих на пути, возможности для дизайна. Интуитивное эскизирование — это отнюдь не бездумное рисование «на автомате». За каждой линией стоят все необходимые знания. Опыт сообщает скетчам реалистичность и убедительность. Можно сравнить это со спортом. Теннисист не отдает отчета в том, как он бьет ракеткой по мячу. Через множество часов практики он просто знает, что работает, а что — нет, и, если он соединяет эти навыки с творческим подходом, он, конечно, может удивить и cразить своего оппонента. Между матчами он может анализировать игру и разрабатывать стратегию, но на корте он действует на более интуитивном уровне. В этом нет никакой магии. Интуиция — это просто опыт без слов. Его суть — в доверии и использовании годами накопленных знаний. Питер работает таким способом, и я всегда стремлюсь к тому же. В архитектурной школе Орхуса меня учили по-другому. Когда я оказался в его бюро в Ганновере, я почувствовал, что попал домой. Я наконец-то понял, что это не я неправильный — я просто был в неправильной школе.

Важно ли хорошо рисовать, чтобы быть принятым на работу в CEBRA?

Если коротко, то — нет. Архитектор может быть блестящим в разных аспектах, и гениальный концепт, нарисованный кое-как, — все равно гениальный. Я знаю множество талантливейших архитекторов, которые рисуют так себе, и встречал отличных рисовальщиков, которые не отличались внятным архитектурным мышлением. Чтобы работать в CEBRA, нужно быть умным, креативным и любить много работать. Но, конечно же, умение рисовать полезно каждому — независимо от позиции и специальности. И, как это ни странно, большинство настоящих гениев архитектуры рисовали великолепно — Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, Алвар Аальто...

Рисуете ли вы, помимо эскизов к проектам, этюды с натуры, архитектурные фантазии?

Должен признать, что в последнее время, я делаю рисунки в основном к текущим проектам, но это только по причине нехватки времени. Раньше я больше рисовал на другие темы, но сейчас офис расширяется, и мы больше разъезжаем по миру. Иногда я создаю какие-то произведения вне связи с архитектурной практикой, как это можно видеть в моем Инстаграме, но чаще я художественно выражаю и транслирую архитектурные замыслы CEBRA — в конце-концов, архитектура — это форма искусства, и когда я рисую, я это подтверждаю.

Оригами

Фасады многоквартирного дома в Тулузе архитекторы Agence Bernard Buehler оснастили оригинальными экранами из деревянных планок, совмещающими декоративную роль с функцией солнцезащиты.

Жилой комплекс «Оригами», построенный на участке 1937 кв.м, состоит из двух пятиэтажных железобетонных зданий, в которых насчитывается 47 квартир различной конфигурации и площади. С южной, восточной и западной стороны вынос межэтажных перекрытий на 1,6 м позволил запроектировать блоки лоджий, в то время как северный фасад представляет собой монолитную массу, окрашенную в яркий желтый цвет.

Объемы зданий снабжены двойной ограждающей оболочкой. Первая - это экран из деревянных планок с асимметричными прорезями (отсюда и название «Оригами»), края которого выходят за границы постройки. Вторая оболочка состоит из жалюзи цветного стекла, закрывающих лоджии.

Окна в жилом комплексе нерегулярные и напоминают картины в рамках, развешанные на плоскости однотонной стены. Общая площадь зданий составляет 4000 кв.м. Бюджет проекта – более 4 млн.евро.

Официальный сайт архитектурного бюро: bernard-buhler.com

В поисках баланса: запуск спецпроекта

Проект «АрхиГрафика» проводит конкурс заявок на участие в кураторском выставочном спецпроекте в рамках Международной выставки-форума АРХ Москва 2022. Дедлайн перенесен на 25 апреля

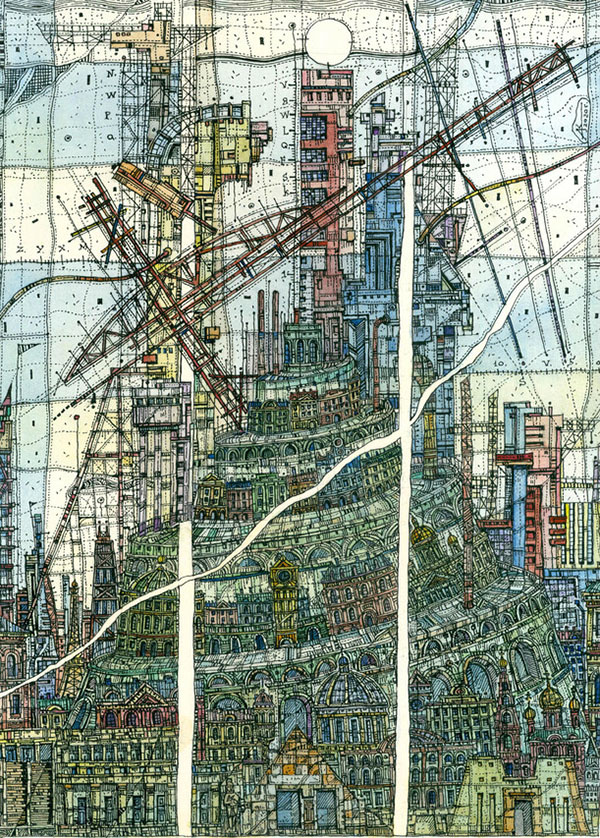

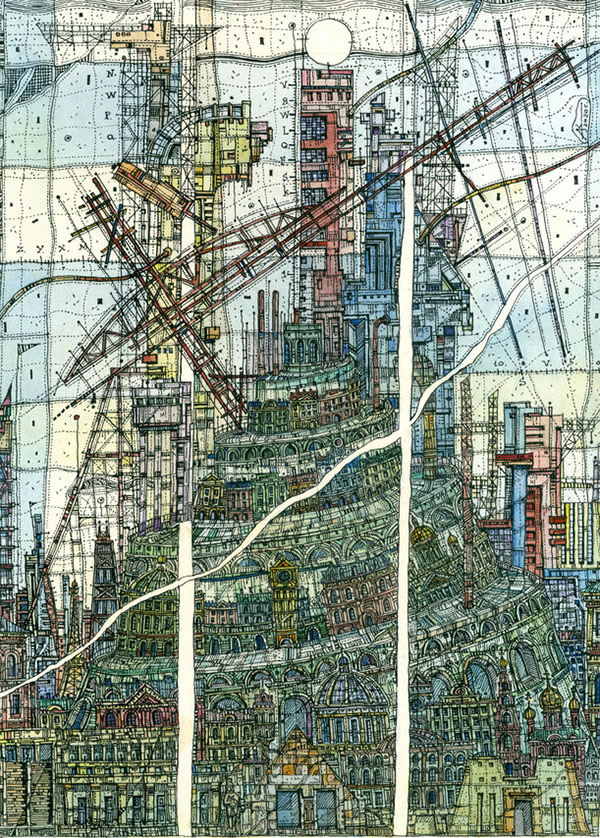

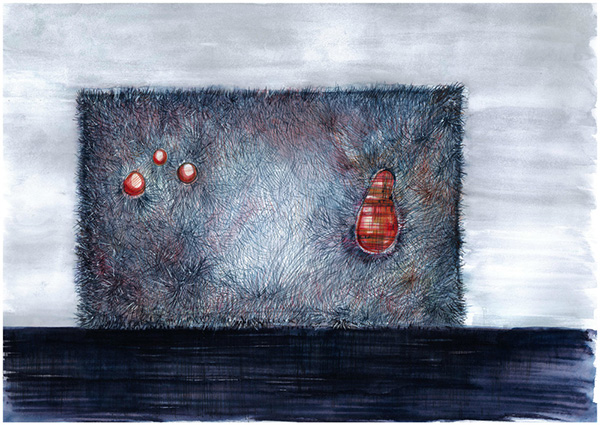

Александр Кобяк. Архитектура. Экспансия. 2020. Бумага, тушь, перо, акварель, 34 x 25 см

Выставка «В поисках баланса» поддерживает тему «Устойчивость», под знаком которой проходит АРХМосква в 2022-м году. Идея спецпроекта – предоставить архитекторам и художникам возможность высказаться языком графики о стержневом понятии жизни и архитектуры, хрупкость и сложность которого осознается и ощущается все острее. Тему можно трактовать широко, но необходимо, чтобы любые аспекты и проявления баланса были раскрыты через архитектурные формы и образы.

Основные условия

• В отборе на выставку могут участвовать произведения в любом жанре архитектурной графики: фантазии, метафорические и философские высказывания, рисунки к проектам и с натуры, аналитические рисунки-исследования.

• Подать заявку могут архитекторы и художники, профессионалы и ученики творческих студий и вузов (от 14 лет). Участие без вступительного взноса.

• От каждого автора принимается одно произведение – один рисунок, выполненный от руки (в приоритете) или изображение, созданное в цифровых или смешанных медиа. Максимальный размер оригинального или печатного (для цифровой графики) листа – 50 x 70 см (условия участия работ большего формата обсуждаются дополнительно).

• Для участия в конкурсе заявок необходимо зарегистрироваться на платформе «АрхиГрафики» competitions.archplatforma.ru (или воспользоваться имеющимся аккаунтом), загрузить изображение работы с описанием и отправить ее на рассмотрение.

• После окончания приема заявок экспозиции экспертный совет отберет для офлайн экспозиции 10-20 работ. Их авторам будет предложено представить оригиналы ( для цифровых произведений – качественные принты) в оргкомитет конкурса для размещения на выставке.

• По результатам приема заявок организаторы рассмотрят возможность публикации поступивших работ в галерее на сайте конкурса на основе редакционного выбора.

Даты

Прием работ: до 25 апреля 2022 года, 23:30 (московское время)

Объявление участников выставки: до 10 мая 2022 года

Сбор работ для офлайн- выставки: до 20 мая 2022 года

Выставка «В поисках баланса» в пространстве «Клуба Экспо-Парка» – 8.06 – 8.07. 2022 года.

Диана Лондоно. Underlined, 2018. Бумага, карандаш, 90 x 60 см

Владимир Сафаров. Эскиз дома в Анапе.2006. Бумага, темпера, карандаш, 44 x 32 см

Подробнее о теме и условиях конкурса: competitions.archplatforma.ru

Организаторы выставочного спецпроекта «В поисках баланса»: сообщество и конкурсная площадка «АрхиГрафика», Группа сайтов 360.ru, Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХМосква 2022.

Куратор проекта: Екатерина Шалина

Контакт оргкомитета: archigraphicarts@gmail.com

Информационные партнеры:

Archplatforma.ru, Archi.ru, «Проект Россия», «Проект Балтия», Архсовет Москвы, Architime.ru

Итоги конкурса ArchiDigitalArts 3

На платформе PinWin.ru завершился третий конкурс Цифровой архитектурной графики. В двух номинациях – «Визуализация проекта» и «Архитектурная фантазия» – жюри рассмотрело 121 работу.

В соревновании участвовали как опытные, так и начинающие архитекторы и архитектурные бюро, а также цифровые художники, многие из которых представляют свои работы в арт-институциях. Основная коллизия определения победителей заключалась в том, что, с одной стороны, конкурс графики предполагает в первую очередь оценку художественной формы, с другой – судьям, особенно архитекторам, было сложно абстрагироваться от содержания и качества самих проектов. Вместе с тем, рассматривая проектные рендеры с точки зрения цифрового искусства, не всегда просто выделить в техническом мастерстве владения «софтами», достаточном для стандартной презентации архитектурного проекта, уникальную арт-составляющую.

Помимо качества изображения, жюри исходило из следующих критериев: соответствие выбранного стиля графики задаче, стоявшей перед автором, раскрытие художественными средствами сути проекта, эффекты воздействия визуальной информации, индивидуальный подход к использованию графических инструментов.

.jpg)

Результаты конкурса были объявлены в пространстве LAUFEN SPACE.

В номинации «Архитектурная фантазия» победителем стал Дилшод Шарипов, автор серии на тему колонизации Марса – Mars Industrial. Жюри оценило кинематографичность его инопланетных пейзажей. Как сказал член жюри, архитектор, заместитель начальника управления Архитектурного совета Москвы Сергей Глубокин: «Эта работа позволяет почувствовать вкус песка на зубах».

Победитель номинации "Архитектурная фантазия" Дилшод Шарипов

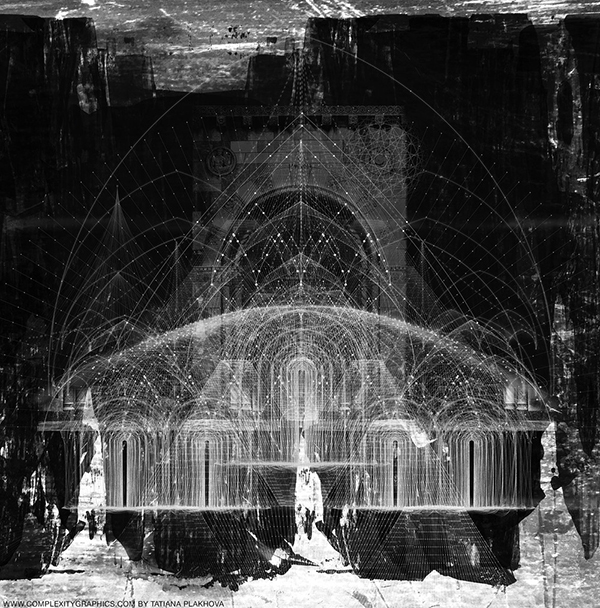

Дипломами «Специальное упоминание жюри» в этой номинации были отмечены: Оксана Ильина, автор реалистичных и детально проработанных изображений туристического модуля будущей российской орбитальной станции (HORS.FANATASY); Cергей Чащин, создавший убедительные образы «потусторонней» архитектуры («Последнее путешествие»); Андрей Пшеничный, мастерски использовавший световые эффекты и приемы художественной фотографии в серии «Призрачный город»; Татьяна Плахова – за серию «Архитектурные порталы», где границы архитектурных форм приобрели психологическое осмысление.

Призер конкурса ADA3 Оксана Ильина

Вручение диплома Оксане Ильиной. Маргарите Ше (ADA3), член жюри Нина Фролова, Оксана Ильина

Андрей Пшеничный. "Призрачный город"

Призер конкурса ADA3 Татьяна Плахова

«Татьяна Плахова одинаково чутко использует цифровые и традиционные художественные средства, поэтому в ее серии «Архитектурные порталы» рукотворная и «виртуальная» части дополняют и усиливают друг друга. Еще одна яркая сторона ее работ – продуманная теоретическая база, где нашлось место как для архитектурных мыслителей, так и для психологии.

А «Последнее путешествие» Сергея Чащина – масштабное и удивительно не мрачное размышление о конце человеческого пути. За каждым темным коридором открывается простор, каменная кладка сменяется зеленью: это очень оптимистичная версия. Все архитектурные и природные детали проработаны автором с равным чувством и тщательностью, поэтому созданный им мир ощущаешь почти тактильно, кожей», - поделилась мнением о работах призеров член жюри Нина Фролова.

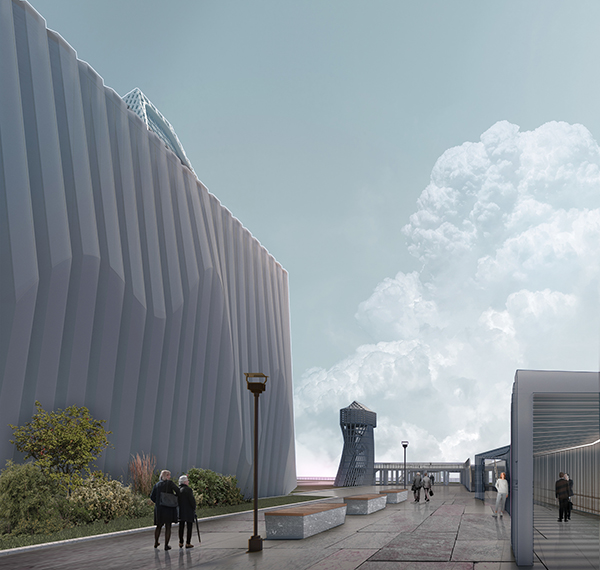

Главный приз в номинации «Визуализация проекта» присужден Тиграну Даниеляну/бюро .KET. Монохромное, минималистичное решение серии изображений, созданных для конкурса на застройку Соловецкого архипелага, по мнению жюри, точно отвечает атмосфере и настроению места.

.jpg)

Карен Билян (бюро .KET), Екатерина Шалина (ADA 3), член жюри Сергей Глубокин, Тигран Даниелян (бюро. KET)

«Подкупило то, что эти визуализации сделаны просто, без особых технических изысков. В некоторых фрагментах даже нарочито небрежно. При этом результат воспринимается цельно и небрежности не привлекают к себе внимания. Тут определенно присутствует умение работать «широкими мазками» и добиваться результата», – аргументировал свою позицию по поводу победившей серии член жюри Андрей Киселев.

.jpg)

«Специальные упоминания жюри» в номинации «Визуализация проекта» достались также 4-м работам.

Лаконизм и точность выбранного инструментария оценили судьи в работе Вадима Койкова «Военный музей в Кронштадте». «Тот самый случай, когда, как по Станиславскому: верю! В двух изображениях – и запахи, и цвет, и звуки, и самое главное – рассказана вся история, считывается, чему посвящен музей», – прокомментировала высокую оценку жюри архитектор, основатель студии архитектуры и дизайна «Анфилада Маро» Мария Романова.

Вадим Койков. Военный музей в Кронштадте

Арсений Леонович (Panacom), Екатерина Шалина (ADA3), член жюри Мария Романова, Богдан Васильев (Panacom)

Свето-теневые контрасты и ощущение предгрозового напряжения, висящего в воздухе, придали остроты черно-белым рендерам Арсения Леоновича – его визуализация «Павильона гастрономических инициатив» также заслужила «Специальное упоминание».

В изображениях «Музея Арктики и Антарктики» Михаила Ситникова судьи оценили и общую романтику образа здания, и стильную графику внутренних пространств и ситуационного плана. В коллажах к конкурсному проекту модернизации «Домов культуры Подмосковья» Агнии Стерлиговой и Planet 9 экспертам понравилась легкость и оправданность использования множества визуальных референсов – от импрессионистов до советского реализма. «Дом культуры – пэтчворк самых разных событий, и стилистика коллажа здесь более, чем уместна», – заметила член жюри Мария Романова.

Специальный приз от партнеров конкурса – LAUFEN – достался Кириллу Соколову, автору «Виллы на холме». Эту работу выделили и члены жюри. По-мнению Денниса Аллена, ракурсы визуализации удачно подчеркивают чистоту архитектурных линий, впечатляюще выполнены отражения в стеклянных поверхностях, а также детали при вечернем освещении. Передано ощущение ультрасовременного и одновременно уютного жилого дома.

Приз зрительских симпатий, как и в прошлом году, завоевал Андрей Пшеничный. Его работа «Призрачный город» привлекла внимание не только жюри, но и посетителей сайта конкурса и победила в онлайн- голосовании.

В целом третий конкурс архитектурной цифровой графики отличился от предыдущих выпусков преобладанием работ философского содержания над «маркетинговыми» имиджами, продемонстрировал качественный рост заявок и разнообразие графических инструментов в выражении архитектурных идей.

Жюри конкурса ArchiDigitalArts 3

ДЕННИС АЛЛЕН – архитектор, архитектурный иллюстратор

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ – цифровой художник

CЕРГЕЙ ГЛУБОКИН – архитектор, заместитель начальника управления Архитектурного совета Москвы

АНДРЕЙ КИСЕЛЕВ – архитектор, основатель и куратор образовательной программы SYNTHESIS Moscow, специалист по компьютерным технологиям

МАРИЯ РОМАНОВА – архитектор, основатель и руководитель Студии архитектуры и дизайна «Анфилада МАРО»

НИНА ФРОЛОВА – историк искусства, шеф-редактор Archi.ru, заведующая редакцией «Искусство и архитектура» научного издательства «Большая российская энциклопедия»

Организатор конкурса: проект онлайн-конкурсов PINWIN.RU (Группа сайтов 360.ru)

Куратор проекта: Екатерина Шалина

Ключевой партнер: LAUFEN

Информационные партнеры: Archplatforma.ru, Archi.ru, «Проект Россия», Архсовет Москвы, Architime.ru

Страница конкурса на сайте PinWin.ru

https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=6&knid=196

Фоторепортаж с Церемонии награждения

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pinwin.ru&set=a.3823150467810436

.jpg)

Фото: Василий Буланов

ArchiDigitalArts 3: идет прием работ

На сайте PinWin.ru проходит Конкурс цифровой архитектурной графики ArchiDigitalArts 3. Дедлайн – 15 мая 2021 года.

.jpg)

Удачная визуализация архитектурного замысла – существенный шаг на пути к его реализации. Цифровые технологии сегодня предлагают массу возможностей для создания имиджей, наглядно и выигрышно представляющих идеи архитекторов. Вместе с тем гиперреалистические «тридэшки» часто выглядят шаблонно, не балуют разнообразием элементов или злоупотребляют спецэффектами, излишне приукрашивающими будущую реальность. Могут ли компьютерные изображения архитектуры быть одновременно правдиво информативными и атмосферными, выражать авторский стиль подачи и раскрывать суть проекта точно найденными художественными способами? Как компьютерная графика стимулирует архитектурное воображение и какие фантазийные образы порождает?

Победитель конкурса ArchiDigitalArts 2 в номинации "Визуализация проекта". Артем Блинов. House D

В рамках проекта ArchiDigitalArts продолжаются поиски ответов на эти вопросы, и на платформе PinWin.ru при поддержке LAUFEN открыт третий конкурс архитектурной графики, выполненной с помощью компьютера. Цель конкурса – способствовать развитию цифровой культуры в архитектурной среде и тематике, предоставить возможность архитекторам и художникам показать свой опыт в этой сфере на популярной профессиональной онлайн-платформе, поддержать талантливых авторов.

.jpg)

Специальное упоминание жюри ArchiDigitalArts 2 в номинации "Визуализация проекта" – Всеволод Беляев. Oslo public space

Предмет конкурса

На конкурс принимаются работы, выполненные в любых компьютерных программах и на любых электронных носителях. Допускаются изображения в смешанной технике – рука + компьютерная обработка.

Номинации конкурса

В конкурсе ArchiDigitalArts 3 две номинации: «Визуализация проекта» и «Архитектурная фантазия».

Количество работ

Участник может представить по ОДНОЙ работе в каждую номинацию. Каждая работа может быть серией до 5 изображений.

Специальный приз LAUFEN ArchiDigitalArts 2. Анастасия Ульянова. Проект "Котельная - Новая базилика".

Победитель конкурса ArchiDigitalArts 2 в номинации "Визуализация проекта". Артем Блинов. House D

Участие

К участию приглашаются архитекторы, художники, визуализаторы, профессионалы и ученики творческих студий и ВУЗов (от 14 лет).

Участие в конкурсе – без вступительного взноса.

Регистрация

Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться на сайте www.PinWin.ru, разместить необходимую информацию и загрузить по одной работе в одну или обе номинации конкурса.

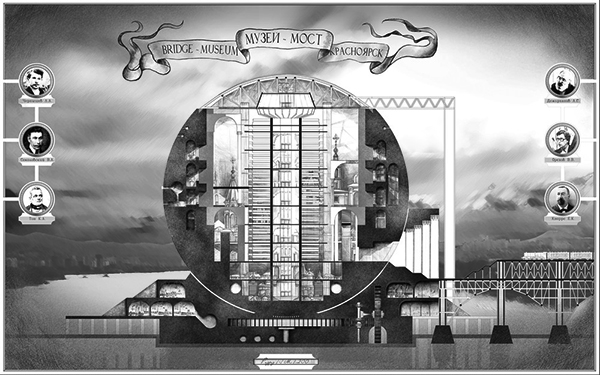

Специальное упоминание жюри ArchiDigitalArts 2 в номинации "Архитектурная фантазия" - Антон Карасов. Дом-Мост

Специальное упоминание жюри ArchiDigitalArts 2 в номинации "Архитектурная фантазия". Артур Скижали-Вейс. Научно-фантастический архитектурный проект «Орбитальное кольцо Земли».

Даты

Прием работ: до 15.05.2021 (23.30 по московскому времени)

Окончание модерации – публикации всех принятых работ на сайте конкурса: до 20.05.2021

Подведение итогов и церемония награждения: место и время будут объявлены дополнительно.

Жюри конкурса ArchiDigitalArts 3

ДЕННИС АЛЛЕН – архитектор, архитектурный иллюстратор

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ – цифровой художник

CЕРГЕЙ ГЛУБОКИН – архитектор, заместитель начальника управления Архитектурного совета Москвы

МАРИЯ РОМАНОВА – архитектор, основатель и руководитель Студии архитектуры и дизайна «Анфилада МАРО»

НИНА ФРОЛОВА – историк искусства, шеф-редактор Archi.ru, заведующая редакцией «Искусство и архитектура» научного издательства «Большая российская энциклопедия».

Награды

Памятные призы и дипломы

Страница конкурса с условиями: https://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=6&knid=196

Организатор конкурса: проект онлайн-конкурсов PINWIN.RU (Группа сайтов 360.ru)

Ключевой партнер: LAUFEN

Информационные партнеры: Archplatforma.ru, Archi.ru, «Проект Россия», Архсовет Москвы, Architime.ru

«Рисовать современную архитектуру – необходимо»

В седьмом Международном конкурсе архитектурного рисунка Сергей Чобан выступает не только председателем жюри, но и куратором новой номинации «Рисуя современную архитектуру». Публикуем материалы его лекции, посвященной этой теме.

«Архитектурный рисунок всегда был для меня не только средством коммуникации, но и значимым способом исследования среды современных городов, размышлений на тему того, чем архитектура является сегодня, в эпоху, когда разноплановость ее развития достигла своего апогея. И здесь я, конечно, не могу полностью отделить свою рисовальную практику от работы архитектора: в основе обоих видов деятельности лежат раздумья на одну и ту же тему – как сегодня делать города интересными, как без слепого подражания и копирования создавать мизансцены, по своему качеству и визуальной интриге достойные лучших исторических образцов.

Вынужден констатировать, что, как и подавляющее большинство современных рисовальщиков, я в своих работах гораздо охотнее обращаюсь к романтике руины, романтике старой архитектуры. Основная причина этого хорошо понятна: историческая архитектура радует глаз своей материальностью, очень точно проработанными деталями и – как следствие – способностью красиво, достойно стареть. При этом все мы понимаем, что современной нам архитектуре присуща совершенно иная эстетика. Мы носим другую одежду, мы ездим не на инкрустированных каретах, а на стремительных машинах и еще более стремительных поездах, пользуемся всевозможными гаджетами. И архитектура нашего нынешнего мира с его безумными скоростями стала совершенно иной. Почему же она меньше волнует карандаш и реже вызывает желание рисовать?

.jpg)

Думаю, дело в том, что плотность поверхности современной архитектуры гораздо ниже. Огромному количеству наслоений, характерных для исторических зданий, современная архитектура противопоставляет буквально две-три линии, которые ограничивают, собственно, сам объем здания. Исследовать взаимоотношения двух этих миров мне чрезвычайно интересно. Вот, например, рисунок, который я сделал в прошлом году в Мумбаи, фиксирует в прямом смысле столкновение викторианской постройки с модернистским зданием 1960-х годов, которое врезается в исторический объем.

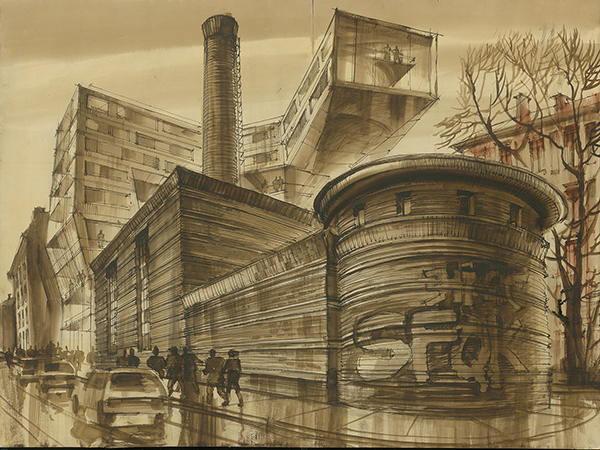

Я довольно часто использую этот рисунок в своих лекциях в качестве иллюстрации того, чем, собственно, современная постройка отличается от исторической, и того, насколько модернизму присуще стремление к чистоте приема и лаконизму формы. Эта архитектура минималистична и элегантна, и традиция эта прослеживается с 1920-х годов, в частности, с построек русских конструктивистов: прекрасными примерами могут служить, например, ДК имени Зуева на Лесной улице в Москве (арх. Илья Голосов, 1927-1929), или Клуб имени Русакова на Стромынке в Москве (арх. Константин Мельников, 1929).

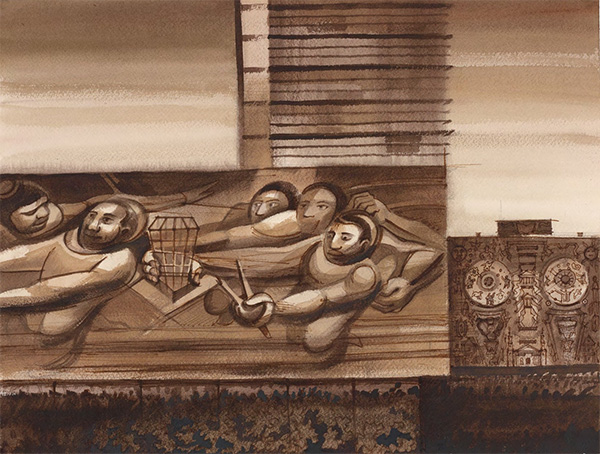

.jpg)

Если сравнивать эту архитектуру с частотой и плотностью линий, присущих исторической постройке, как рисовальщик ты мгновенно оказываешься один на один с предельно лаконичной поверхностью ее фасадов, не находя каких-либо «зацепок» для интерпретаций и трактовок. Рисуя (и проектируя, кстати, тоже) такую архитектуру, гораздо проще допустить неточность. И еще более сложной натурой в этом смысле является архитектура позднего модернизма, для которой характерно сочетание крупных лаконичных форм и произведений монументального искусства. Развитием такой архитектуры, как известно, занимался весь мир, и особенно активно страны социалистического лагеря. Мне довелось, например, рисовать здание ректората Университета Мехико с фресками Альфаро Сикейроса.

Есть у меня и фантазия на тему квартала, иллюстрирующая сам этот художественно-декоративный подход модернизма к украшению огромных плоскостей. Как известно, после краха Советского союза такая архитектура отошла на задний план, как бы исчезла из поля зрения искусствоведов и тем более широкой общественности, что, на мой взгляд, несправедливо по отношению к ее художественным достоинствам. В Германии отдельные постройки с подобного рода фризами и декоративными панно на фасадах сегодня постепенно оказываются на листе охраны – и мне кажется, движение за сохранение подобных ярких памятников своего времени должно постепенно лишь стать нормой.

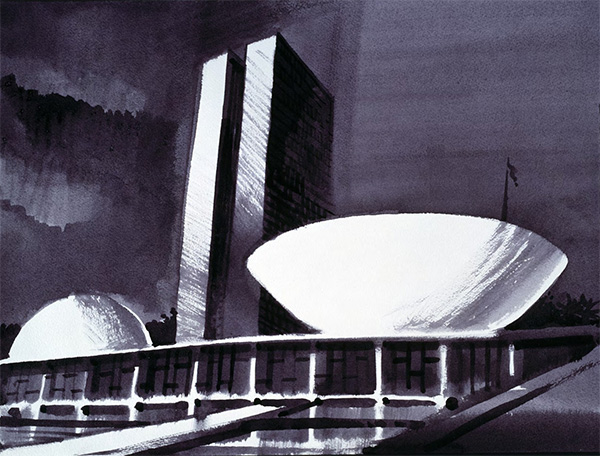

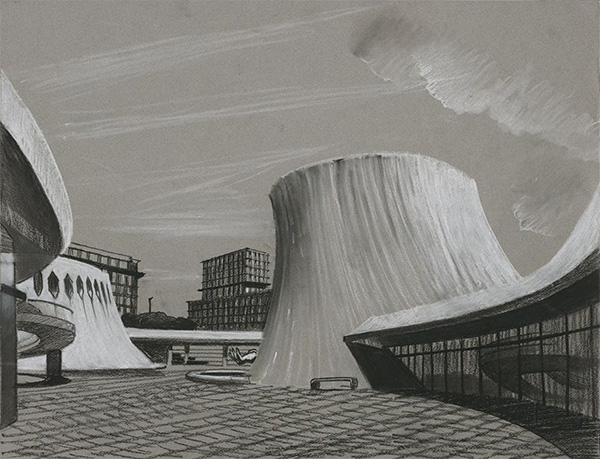

Если же продолжить разговор о выразительности модернизма и тех возможностях, которые открываются перед рисовальщиком, когда он оказывается с лучшими образцами этого стиля один на один, то невозможно не упомянуть постройки Оскара Нимейера. Его творчество в свое время стало для меня невероятно интересным предметом для изучения – я специально ездил в Бразилиа для того, чтобы увидеть его здания в реальности и нарисовать их.

И я считаю этот опыт чрезвычайно важным для себя и рекомендую совершить подобную поездку каждому, кто хочет заниматься архитектурой: только увидев эти иконы модернизма вживую, то, как они живут и как стареют, а также соотнеся их масштаб со своим, можно понять язык современной нам архитектуры. Скажем, Кафедральный собор Бразилиа – снаружи это здание, которое практически не воспринимается как сакральное, в том числе и за счет своей предельно лаконичной формы, образованной несколькими простыми линиями, но изнутри гигантское пронизанное светом пространство полностью захватывает тебя.

Или, например, здание Национального конгресса. В нем, строго говоря, нет ни одной детали, за которую глаз мог бы зацепиться, это архитектура чистых форм, которые найдены настолько звеняще точно, что кажутся инопланетными. Мне во время той поездки посчастливилось встретиться с Оскаром Нимейером, и он сказал, что его архитектура – как «гряда гор Копакабаны» – плавная линия подъемов и спусков, которая была видна из эркера его ателье в Рио.

Посмотрите на его постройки – все действительно так и есть: сочетание крупных скульптурных объемов в здании парламента или колоннада в виде мягкой параболы в Президентском дворце Алворада – это торжество формы, лишенной каких-либо деталей. И такое же ощущение оставляет музей в Нитерое – мой рисунок этого здания, кстати, в свое время был использован в качестве иллюстрации неземного пейзажа на выставке работ Кена Адама.

К слову, архитектурный язык Нимейера за кратчайший период строительства центра Бразилиа придумал и «напел» мелодии практически всех архитектурных шлягеров с криволинейными разнообразными объемами, которые активно применяются до сегодняшнего дня. Посмотрите на формы современных небоскребов и столь популярных сегодня музеев современного искусства, обзавестись которым считает своим долгом каждый более-менее состоятельный город.

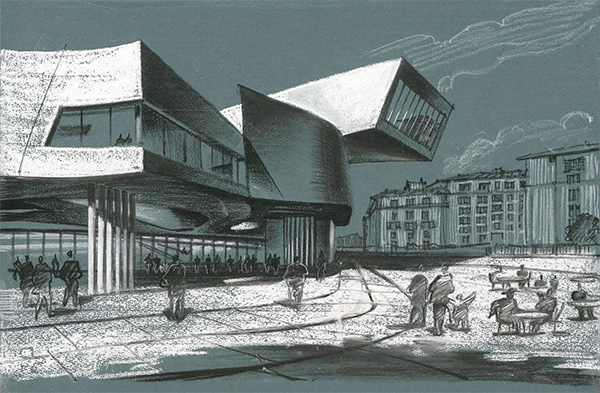

Модернизм оставил нам колоссальное по своим масштабам наследство, и, увы, в массе своей оно очень редко вызывает желание рисовать, искать интересные ракурсы, делиться такой «картинкой города». Одно из известных мне исключений – французский город Гавр. Как известно, он очень сильно пострадал от бомбардировок в ходе Второй мировой войны, и в послевоенные годы центральная часть этого города была заново застроена по проекту архитектора Огюста Перре. Одним из символов Гавра стал концертный зал «Вулкан» Оскара Нимейера. Это здание организовано в соответствии с излюбленным приемом этого архитектора, когда на главной площади спускаешься вниз, как бы вглубь пространства, и оказываешься в каком-то своем, абсолютно, изолированном со всех сторон мире, и из этого мира вырастают, казалось бы, совершенно лишенные и масштаба, и детали формы, завораживающие своей мощью. К слову, в 2005 году ЮНЕСКО внесла центр города Гавр в список Всемирного наследия за «инновационное использование возможностей бетона». Это один из редких современных объектов Всемирного наследия в Европе, которых со временем, я надеюсь, все-таки станет больше.

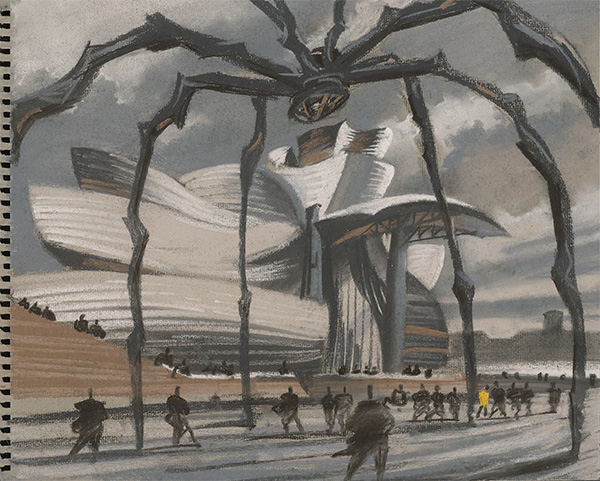

Центральное место среди тем, которые занимают меня как рисовальщика, отведено так называемым иконам или доминантам – зданиям, которые безусловно выделяются на фоне своего окружения. Как правило, это здания-скульптуры, подчеркнутая индивидуальность форм которых служит выражением и прямым следствием тех уникальных функций, которые они выполняют в структуре города. И если в прошлые века роль таких объектов играли, как правило, храмы или главные административные здания (например, ратуши или королевские дворцы), то сегодня типология икон сместилась в сторону штаб-квартир корпораций и, конечно, объектов культуры, в первую очередь, музеев, в том числе музеев современного искусства, здания которых зачастую многократно более выразительны и сложны, чем показываемые в них экспозиции. Конечно, хрестоматийный пример, которые сразу приходит в голову – это музей Гуггенхайма в Бильбао Фрэнка Гери. В прошлом году я специально съездил в Бильбао, чтобы посмотреть, каким стал музей спустя 20 с лишним лет после открытия. Конечно, я не только посмотрел, но и нарисовал это знаменитое здание – вместе со стоящей перед ним скульптурой работы Луиз Буржуа оно исполняет своего рода танец формы, конечно, абсолютно лишенный какой-либо привычной детальности.

Еще одно здание Гери – и тоже связанное с темой танца, даже больше связанное, чем музей в Бильбао, – это «Танцующий дом» в Праге, который изначально проектировался как офисное здание, но в итоге стал отелем. Обращенный к набережной Влтавы, этот дом решен в виде двух цилиндров, один из которых выполнен из бетона и расширяется кверху, а второй полностью остеклен и расширяется, наоборот, книзу, напоминая развевающуюся на ветру юбку. «Танцующий» фасад собран из 99 заранее изготовленных бетонных панелей, каждая из которых имеет индивидуальную форму. Любопытно, что в течение нескольких лет после окончания строительства здание подвергалось сверхрезкой критике со стороны пражской общественности, считавшей, что оно «своим нетрезвым видом» оскорбляет город и особенно близлежащие особняки. И хотя со временем здание было признано одним из символов Праги, я, признаться, по-прежнему считаю его спорным. Оно, конечно, поражает своей формой, но за счет своей, очень измельченной и все же слишком простой детали, одновременно создает ощущение какого-то досадного подобия, которое, проигрывает историческому окружению.

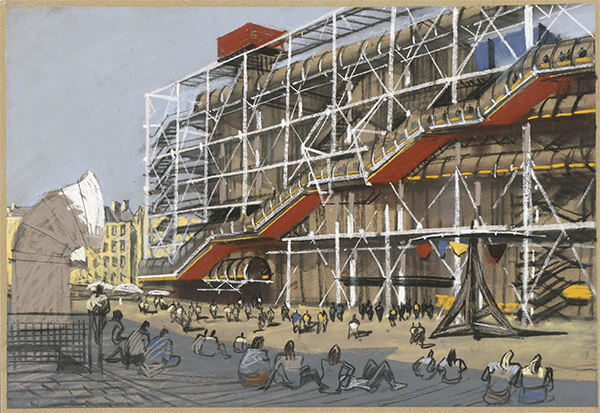

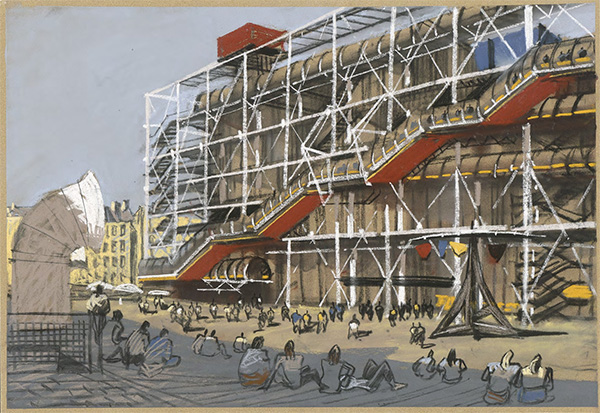

И в этом смысле совершенно другой результат может быть достигнут, если здание в каждой своей детали абсолютно противоречит историческому окружению – от формы и постановки в пространстве до дверной ручки. Одним из таких примеров для меня является здание Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (архитекторы Ренцо Пиано и Ричард Роджерс, 1977) в Париже. Как известно, революционность проекта состояла в идее вынести на фасады здания все инженерные коммуникации – от эскалаторов и лифтов до вентиляционных и водопроводных труб. Таким образом архитекторы не только высвободили абсолютный максимум площадей для экспонирования искусства, но и демонстративно отказались от идеи музея как закрытого «ящика с драгоценностями». Здание, фасады которого представляют собой хитросплетение труб, коробов и конструкций разной толщины, вызывающе остро контрастирует с историческим окружением, громко заявляя о себе как о подчеркнуто современном и независимом – в точности как искусство, которое экспонируется в его стенах.

Совершенно иначе Ренцо Пиано трактовал здание научного центра НЕМО в Амстердаме, где многодельности исторической среды противопоставлена абсолютно монолитная форма. Рисовать подобные сюжеты чрезвычайно интересно, поскольку в подобном контрастном сочетании истории и современности, на мой взгляд, как в капле воды отражается вся полемичность современной архитектуры.

Хорошо известен такой сюжет и Вечному городу Риму – здание MAXXI Захи Хадид, которая трактовала его как нескольких сильно вытянутых в плане объемов, вольно переплетающихся между собой. При этом со стороны улицы Гвидо Рени, на которой расположен этот музей, был сохранен исторический фасад казармы: о пластичности и текучести современных бетонных форм можно догадаться, лишь войдя в ворота музея: над двором нависает эффектная консоль, в остекленном торце которой отражается «традиционный» Рим.

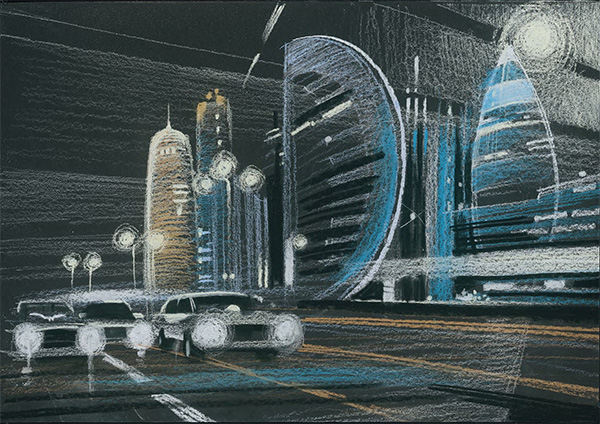

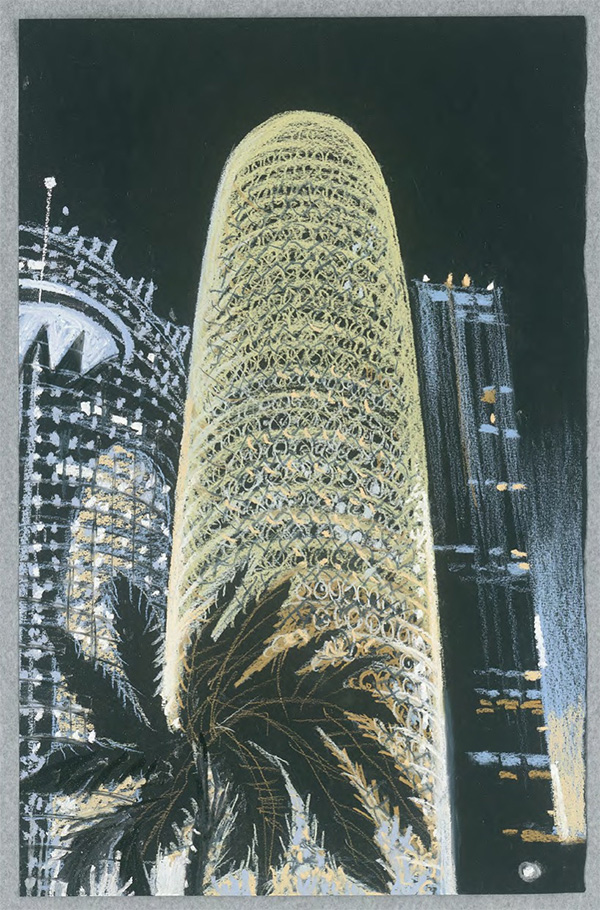

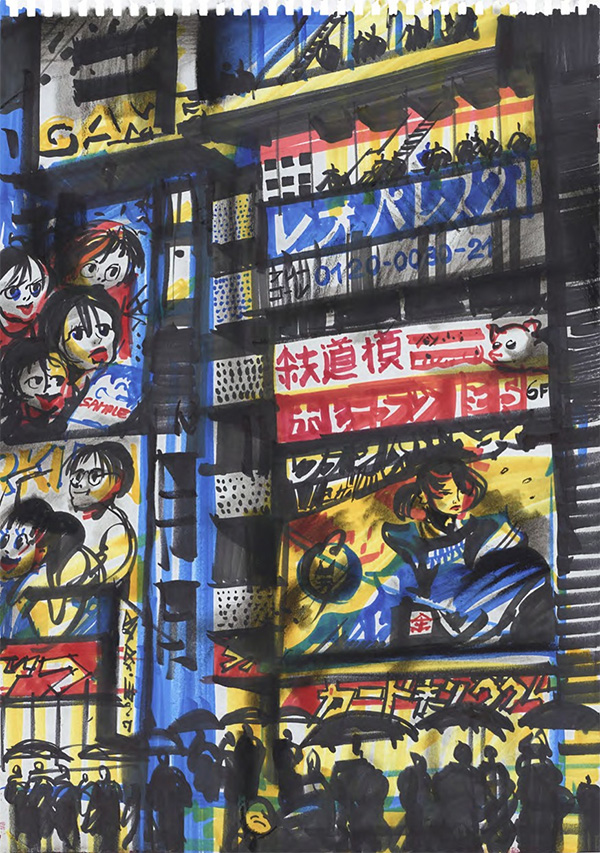

И, конечно, с точки зрения современной архитектуры, которую можно познать с помощью рисунка, очень интересными являются мегаполисы Азии и Ближнего Востока, которые избрали для себя максимально далекий от идеалов европейского градостроительства путь развития. Эти города создают пространства принципиально другого масштаба, они воздействуют на человека мегаструктурами – будь то здания, транспортные развязки, масштабные конструкции неоновой рекламы. Это такие натюрморты из объектов, где свет, форма, плоскость играют огромную роль, и гораздо меньшую роль играют детали. Пытаясь прочувствовать и постичь эти пространства рукой, я одновременно ищу техники, которые наилучшим образом передают их характер и образ.

И если в европейских городах я работаю, в основном, карандашом или пастелью, то для парящих форм Нимейера идеальной оказалась тушь Sennelier Gris, обладающая насыщенным цветом, но с помощью воды умеющая становиться практически прозрачной и за счет этого идеально передающей ощущение невесомости модернистских построек, а для изображения рекламных билбордов и LED-экранов, ставших неотъемлемой частью имиджа улиц и высотных зданий многих мегаполисов, лучше всего подошли неоновые фломастеры.

Рисовать современную архитектуру – на мой взгляд, необходимо, ибо нет более удобного и верного способа понять то, как она устроена и по каким законам развивается. Да, исторические памятники и многочисленные фоновые постройки старинных городов приятнее для глаза и благодатнее для изображения в скетчбуке, однако изучения законов гармонии прошлого недостаточно без осознания законов гармонии настоящего. Как историческая и современная архитектура взаимодействуют между собой? Сегодня примеры этого взаимодействия лежат преимущественно в сфере острых контрастов. Должно ли быть только так? Честно говоря, я убежден, что такие союзы могут быть мягче и гармоничнее. «Мы живем в эпоху исчезнувшей изобразительности архитектуры. Ее изобразительность исчезла вместе с ордером, украшениями, рельефом, орнаментом. На вершине ее поселились вызов и радикальный диалог, тогда как окраины заняла безликая, прагматичная и лишенная красоты (забытое слово в отношении архитектуры!) форма минимализма». Это цитата из моей книги «30:70. Архитектура как баланс сил», написанной мной в соавторстве с искусствоведом Владимиром Седовым. Книга посвящена как раз тому, в каком направлении может развиваться современная нам архитектура, прежде всего фоновая, на которую приходится основной объем реализуемой сегодня жилой и офисной застройки, для того, чтобы служить визуально насыщенным и гармоничным окружением отдельных выдающихся зданий, воплощающих технические и художественные достижения своей эпохи. И выводы, к которым я прихожу в этом исследовании, мне, безусловно, помогло сделать рисование – исследуя город с помощью карандаша и бумаги, я не только лучше понимаю характер и законы формирования современной нам градостроительной среды, но и ищу для него те или иные решения, которые затем реализую как архитектор – как я надеюсь, на пути к гармоничному и комфортному городу, уже не нарисованному, а реальному».

В новую номинацию «АрхиГрафики 7» – «Рисуя современную архитектуру» – было заявлено около 100 работ. Рисунки, принятые на конкурс, демонстрируют впечатляющее разнообразие художественных техник и приемов. Среди изображенных объектов есть как широко известные архитектурные «хиты», так и здания, знакомые в основном их пользователям и узким специалистам. Оргкомитет конкурса «АрхиГрафика» решил не объявлять выбор финалистов (шорт-листы) до окончания периода самоизоляции в Москве, пока нет возможности приступить к подготовке второго - офлайн - тура соревнования. Как только она появится, прояснится и дальнейшее расписание конкурсных мероприятий. Сейчас приглашаем всех поддержать участников конкурса комментариями и голосами на сайте конкурса competitions.archplatforma.ru

Материал подготовили: Анна Мартовицкая, Екатерина Шалина

АрхиГрафика 7: полуфинал

Лонг-листы Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика 7» и специальная номинация от INGRAD.

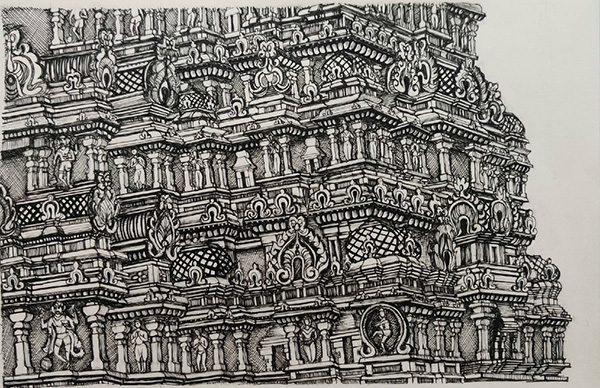

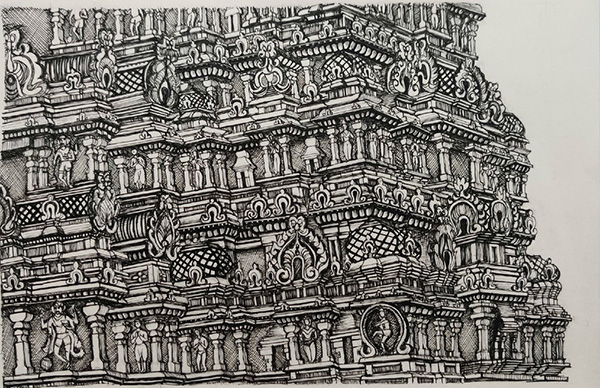

M Shunmuga Priyaa. Фрагмент башни храма Meenakshi Amman Temple в Мадурайе (Индия). Бумага, тушь, перо, 21,7 x 29 cм, 2020

На сайте Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика», на страницах номинаций, в разделах лонг-листов опубликованы работы, выделенные одним или несколькими членами жюри из общего числа заявок. Спектр предпочтений судей, как это нередко бывает на этом этапе конкурса, оказался весьма обширным, поэтому в лонг-листы попала примерно треть работ. Всего на седьмой смотр их было принято 545 (отдельных листов и серий) от 401 автора. Это рекорд конкурса.

Юлиана Смирнова. Жилой комплекс. The Interlace в Сингапуре от OMA и Ole Scheeren. Бумага, линеры, маркеры, 42 x 59,4 см, 2020

В географии участия появились такие новые точки, как Бельгия, Малазия, Пакистан, Сингапур, Аргентина. Активный отклик получила новая номинация «Рисуя современную архитектуру», инициированная председателем жюри Сергеем Чобаном. Среди 100 рисунков, заявленных в нее, можно встретить изображения широко известных зданий от мэтров архитектуры: Музей Гуггенхайма в Бильбао Фрэнка Гери, Центр Гейдара Алиева в Баку Захи Хадид, Город искусств и наук в Валенсии Сантъяго Калатравы, и в то же время объекты, менее узнаваемые, но не менее достойные внимания художников.

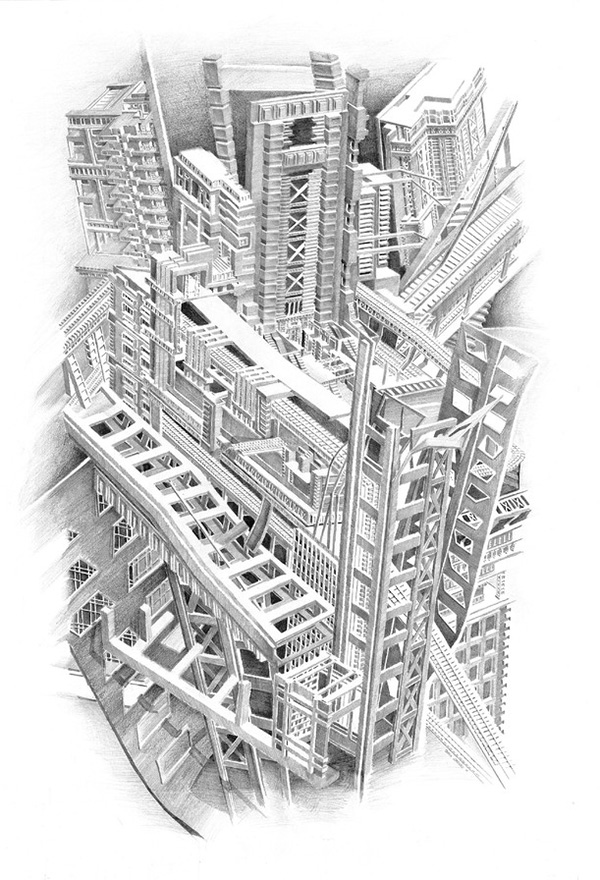

Юрий Мазуркин. Свободно растущие здания. Бумага, карандаш, маркеры, файнлайнеры, 20,7 x 29,7 см, 2019-2020

Еще одним важным событием «АрхиГрафики 7» стал специальный конкурс «Рисуя город», организованный среди авторов, работы которых вошли в лонг-листы номинаций «Рисунок с натуры» и «Рисуя современную архитектуру», новым стратегическим партнером смотра – девелоперской группой компаний INGRAD. Его финалистов планируется наградить в рамках Церемонии подведения итогов «АрхиГрафики 7» на Международной выставке архитектуры и дизайна АРХМосква 2020.

На сайте конкурса продолжается народное голосование за призы зрительских симпатий.

Екатерина Старшинова. Бумага, акварельный маркер, цветной карандаш, 42 х 29,7 см, 2020

Жюри «АрхиГрафики 7»:

Cергей Чобан – архитектор, председатель Жюри конкурса «АрхиГрафика», основатель Фонда архитектурного рисунка Tchoban Foundation Museum for Architectural Drawing, руководящий партнер бюро SPEECH (Россия, Москва) и Tchoban Voss Architekten (Германия, Берлин)

Cергей Кузнецов – главный архитектор Москвы

Максим Атаянц – архитектор, основатель и руководитель «Мастерской Максима Атаянца» (Россия, Санкт-Петербург)

Ева-Мария Баркхофен – директор Художественно-исторического архива Академии художеств Берлина

Юрген Херман Майер – архитектор, директор архитектурного бюро J. MAYER H. (Берлин)

Михил Ридайк – архитектор, партнер бюро Neutelings Riedijk Architects (Роттердам)

Михаил Филиппов – архитектор, основатель и руководитель «Мастерской Михаила Филиппова» (Россия, Москва)

Андрей Чернихов – архитектор, основатель «Студии Архитектуры и Дизайна Андрея Чернихова»

Cергей Эстрин – архитектор, основатель и руководитель «Архитектурной мастерской Сергея Эстрина»

Организатор конкурса: Группа сайтов 360.ru

Стратегические партнеры конкурса: Фонд Сергея Чобана – Музей архитектурного рисунка, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, девелоперская группа компаний INGRAD.

Программные партнеры конкурса: Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова.

Партнер номинации «Рисунок к проекту»: LAUFEN (компания Roca Group)

Куратор проекта «АрхиГрафика»: Екатерина Шалина

Контакт Оргкомитета: archigraphicarts@gmail.com

Информационные партнеры: Archi.ru; Архсовет Москвы, Architime.ru, arch: speech, ПРОЕКТ БAЛТИЯ, ПРОЕКТ РОССИЯ

Интернет-площадка конкурса: competitions.archplatforma.ru

Стена с эффектом реющей ткани

ARCHITIME design group — Григорий и Мария Малицкие — запатентовала технологию динамической стены из кирпича.

Технология танцующей стены представлена в виде инсталляции и впервые была показана на архитектурном фестивале BIF в Москве. Перед архитекторами стояла задача завязать воедино тему года Театра в РФ и тему «Любви», доставшуюся авторам по жеребьевке на подготовке к фестивалю. Именно поэтому на инсталляции появилось красное сердце, разработанное и нанесенное московским стрит-арт художником Алексеем Кио. Движение стены сопровождается звуком биения сердца, а приложив к ней руку, можно не только услышать, но и почувствовать стук сердца.

Арт-объект получил название «Театр одной стены» или «Реющая стена» благодаря пластике движения, напоминающей развивающийся флаг. Сразу после фестиваля арт-объект был установлен в транспортном хабе Сколково, став центром притяжения футуристичного пространства Орбиона.

Как это устроено. Кирпичи нанизаны на вращающиеся стрежни под специально рассчитанным углом. При вращении создается сложная динамическая пластика стены и плавно появляется изображение. Весит инсталляция более тонны за счет использования настоящего кирпича. Несмотря на внушительный вес, энергопотребление сведено к минимуму. Арт-объект может работать от солнечной батареи. Конструкция, разработанная ARCHITIME design group, рассчитана таким образом, что в движение ее приводит электропривод, аналогичный по мощности приводу стеклоподъемника обычного автомобиля. Технология запатентована авторами.

АрхиГрафика 7

До 15 марта 2020 года продлен прием работ на Международный конкурс архитектурного рисунка

Группа сайтов 360.ru, Фонд Сергея Чобана – Музей архитектурного рисунка, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов приглашают архитекторов и художников, рисующих архитектуру, принять участие в Международном конкурсе архитектурного рисунка «АрхиГрафика 7».

Участники могут заявить по одной работе (1 лист или серия до 5 листов) в каждую из четырех номинаций:

Рисунок с натуры;

Архитектурная фантазия;

Рисунок к проекту;

Рисуя современную архитектуру.

На конкурс принимаются рисунки архитектурной тематики, выполненные от руки. Для участия (без вступительного взноса) необходимо загрузить качественно оцифрованные произведения на сайт сompetitions.archplatforma.ru.

Работы, прошедшие модерацию, будут оцениваться международным жюри. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап проходит в онлайн-формате: после публикации на сайте всех заявок, прошедших модерацию, жюри рассматривает материалы, загруженные участниками в электронном виде на сайт конкурса. Каждый член жюри отмечает и одновременно оценивает по 10-бальной шкале от 6 до 15 (в зависимости от общего числа заявок) лучших, по его мнению, работ. Из работ, отмеченных хотя бы одним членом жюри, формируется лонг-лист. Около 40 работ, набравших наибольшее число баллов, проходят во второй этап, и авторы получают приглашение прислать оригиналы или, в исключительных случаях, репродукции рисунков на просмотр Жюри. Во втором этапе Жюри рассматривает оригиналы рисунков и определяет призеров в каждой номинации.

Премьера «АрхиГрафики 7» – номинация «Рисуя современную архитектуру» под кураторством Председателя Жюри Сергея Чобана. О предпосылках ее появления он говорит:

«Чаще всего, как показывает конкурс «АрхиГрафика», мы рисуем не то, что проектируем. И проектируем не тем языком, каким рисуем. Интересно понять: это скорее неуверенность, нежелание искать новые средства, чтобы рисовать новую архитектуру, или современная архитектура – такой феномен, который нуждается в других средствах изображения, например, цифровых? Новая специальная номинация конкурса «АрхиГрафика» призвана воодушевить архитекторов и художников, изображающих архитектуру, уделить внимание сооружениям XX-XXI веков и передать в многообразных формах ручной графики свои наблюдения и впечатления от них».

Прием заявок продлен до 15 марта 2020 (23:00 по московскому времени). Рассмотрение, модерация и публикация отобранных заявок – до 20 марта 2020 года.

Победителям номинаций будут вручены дипломы и ценные призы от организаторов и партнеров проекта. Приз для победителя в спецноминации «Рисуя современную архитектуру» предоставляется Фондом Сергея Чобана – Музей архитектуры в Берлине. В любой из номинаций может быть вручен специальный приз от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Более подробная информация – на сайте конкурса, в разделах «Условия» на странице каждой из номинаций. Оргкомитет рассматривает возможность проведения выставки по итогам конкурса.

Просьба внимательно изучить условия перед загрузкой работ!

Интернет-площадка конкурса: competitions.archplatforma.ru

Жюри конкурса:

Cергей Чобан – архитектор, председатель Жюри конкурса «АрхиГрафика», основатель Фонда архитектурного рисунка Tchoban Foundation Museum for Architectural Drawing, руководящий партнер бюро SPEECH (Россия, Москва) и Tchoban Voss (Германия, Берлин)

Cергей Кузнецов – главный архитектор Москвы

Максим Атаянц – архитектор, основатель и руководитель «Мастерской Максима Атаянца» (Россия, Санкт-Петербург)

Ева-Мария Баркхофен – директор Художественно-исторического архива Академии художеств Берлина

Юрген Херман Майер - архитектор, директор архитектурного бюро J. MAYER H. (Берлин)

Михил Ридайк – архитектор, партнер бюро Neutelings Riedijk Architects (Роттердам)

Михаил Филиппов – архитектор, основатель и руководитель «Мастерской Михаила Филиппова» (Россия, Москва)

Андрей Чернихов – архитектор, основатель «Студии Архитектуры и Дизайна Андрея Чернихова»

Cергей Эстрин – архитектор, основатель и руководитель «Архитектурной мастерской Сергея Эстрина»

Организатор конкурса: Группа сайтов 360.ru

Стратегические партнеры конкурса: Фонд Сергея Чобана – Музей архитектурного рисунка, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Программные партнеры конкурса: Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова.

Партнер номинации «Рисунок к проекту»: LAUFEN (компания Roca Group)

Куратор проекта «АрхиГрафика»: Екатерина Шалина

Контакт Оргкомитета: archigraphic@archplatforma.ru

Информационные партнеры: Archi.ru; Архсовет Москвы, Architime.ru, arch: speech, ПРОЕКТ БAЛТИЯ, ПРОЕКТ РОССИЯ

Архитектурная практика и рисунок. Что? Как? Зачем?

2 декабря в выставочном пространстве LAUFEN архитектор Максим Атаянц прочтет лекцию в рамках Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика 7».

Зачем архитектору сегодня рисовать руками? Ответ на этот вопрос отнюдь не очевиден. Традиционно считалось, что архитектор должен рисовать, чтобы делать подачи, презентации своих проектов. Но в век цифровых технологий этот процесс легко делегировать другому исполнителю, а потом и компьютеру. «Но ни один компьютер или фотоаппарат не заменит рисунок как одно из мощнейших средств познания того, что уже было сделано в архитектуре», – уверен Максим Атаянц, мастер современной классики, художник, знаток античности и постоянный член жюри конкурса «АрхиГрафика».

В рамках седьмого сезона Международного конкурса архитектурного рисунка он выступит с лекцией о задачах, аспектах и преимуществах классического рисования. Ответит на вопросы: что, как и зачем имеет смысл рисовать в наше время архитектору, проиллюстрирует свою позицию в том числе своими новыми зарисовками уцелевших античных памятников в Пальмире, сделанными в недавнем путешествии под эгидой Эрмитажа. Речь пойдет и о «прикладной» стороне архитектурной графики, о том, где в процессе работы над проектом может и должно остаться место для слаженной работы глаза, руки и разума и ее воплощении на бумаге.

.jpg)

2.12.2019, 19:00

Выставочное пространство LAUFEN

2-ая Хуторская улица, 38 А, стр. 14, 4 эт.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке:

https://laufen.timepad.ru/event/1123303/

Дюны: компактная игровая зона с обширными возможностями

Бюро «Дружба» спроектировало детскую площадку, показав, как можно превратить дворовую территорию в пространство, способствующее развитию творческого потенциала ребенка и навыков общения.

В сентябре 2019 года девелоперская компания Sminex завершила строительство элитного дома Малая Ордынка 19 по проекту ADM Architects. В инфраструктуру его внутреннего двора включена детская площадка «Дюны», разработанная архитектурным бюро «Дружба». Хотя площадь игровой зоны всего 98 кв. м, она насыщена различающимися по функциям, форме и материалам объектами, открывающими бесконечный выбор игровых сценариев: подводная лодка, песчаные дюны, норы животных, долина хоббитов, мумми-дол… Образный ряд не навязан архитекторами, он зависит только от фантазии ребенка. И такой подход – один из ключевых элементов метода архитекторов бюро «Дружба» по работе с пространствами, предназначенными для детей.

«Среда, в которой живет и играет ребенок, — один из ключевых факторов развития и становления его личности. Двор дома, интерьер школы и любимая детская площадка не менее важны в образовании, чем няня или учитель. Окружение напрямую влияет на самооценку, мотивацию и успеваемость ребенка. Пространство в жилом дворе не может быть жёстко регламентированным. Оно должно быть образным, вариабельным, наталкивающим на разные ассоциации. Такие площадки, в отличие от безликих стандартных комплексов, способствуют творческому развитию детей и будят их воображение», – поясняет решения проекта Белла Филатова, архитектор, партнер бюро «Дружба».

Объемное и образное решение площадки подсказал профиль волнистого газона по соседству. А еще архитекторов вдохновляли песчаные склоны, горные пещеры, подводные лодки... и, конечно же, проекты французской группы Ludic — идеологов детских игровых пространств из семидесятых. Территория «Дюн» выполнена в форме двух разновеликих холмов с ходами, туннелями, норками, горкой, скалодромом, лесенками и веревочной сетью. Между двумя холмами, в большом углублении устроена песочница. Рядом, на усыпанной крупной щепой площадке установлены качели и карусель.

Структурообразующие элементы пространства — авторские изделия из «простых» материалов: деревянные столбы и трубы из нержавейки. Основание волнистой конструкции «холмов» — армированный бетон, покрытый пятисантиметровым слоем резины. Финишное покрытие — натуральная каучуковая крошка для максимальной безопасности и долговечности. Изнутри холмы выстланы пробкой: там будет комфортно и в дождь, и в снег.

Можно играть снаружи, можно забраться внутрь: переговариваться по слуховым трубам и даже следить за тем, что происходит во дворе, через перископ — уникальный прибор, выполненный на заказ из нержавеющей стали. В большую «нору» могут залезть (и охотно этим пользуются) и взрослые, а «нора» поменьше рассчитана только на детей — это их пространство.

Часть забора в торце площадки решена как «меловая стена». На ней дети могут рисовать, писать друг другу послания — в общем, оставлять свой след. В игре можно использовать подручные материалы — щепу, листики и даже воду из фонтана. Детская территория гармонично интегрирована в пространство всего двора, это расширяет ее границы и привносит дополнительное разнообразие в сценарии игр.

Возможность настраивать окружающий мир «под себя» архитекторы «Дружбы» считают одним из главных критериев формирования «правильного» детского пространства. Вот исчерпывающий список принципов, которые они применяют в своих проектах:

По мнению архитекторов «Дружбы», дети могут и должны участвовать в проектировании реальных объектов городской среды. Тогда они будут бережно и ответственно относиться к родному городу, чувствовать свою сопричастность и востребованность. Метод «сопричастности» — базовый элемент концепции «Город для детей», разработанной специалистами бюро.

Программа «Город для детей» это не одни лишь детские площадки — это комплексный подход, проецируемый на всю ткань города: улицы, площади, парки и скверы, объекты транспортной инфраструктуры, жилые кварталы и даже пустыри. Весь город должен стать дружелюбным и безопасным. И нужно для этого не так уж много:

• детская автономия — возможность и безопасность перемещения;

• четкая артикулирование «границ» и зон безопасности;

• связанная сеть пешеходных улиц, веломаршрутов и проходов между детскими площадками;

• «глаза улицы» — развитая инфраструктура, благодаря которой взрослые косвенно присматривают за детьми;

• хорошая освещенность, как часть креативной обстановки и безопасности;

• инклюзия;

• навигация и идентификация для детей;

• интерактивные объекты в городе: игра с тенями, с ветром, со звуком, тактильные игры;

• игровые и спортивные «острова» по ходу движения и в местах присутствия детей;

• включение воды в городское пространство в виде фонтанов, минипрудов, сухих фонтанов;

• многофункциональные объекты городской инфраструктуры;

• продуманная стратегия озеленения и создание инфраструктуры для животных;

• активное использование рельефа и создание точек обзора - «смотровых башен»

Этот свод принципов разработан архитекторами бюро «Дружба» с опорой на собственный опыт работы с детьми в рамках различных образовательных проектов и на результаты исследований российских и зарубежных психологов и урбанистов. По сути, перед нами основа для подготовки единых стандартов городской среды, адаптированной к потребностям и интересам детей, достойный внедрения в практику всех регионов России.

Пространство «Дюны»

Площадь: 98,3 кв.м.

Заказчик: компания Sminex

Проект: бюро «Дружба»

Архитекторы: Белла Филатова (ГАП), Анна Родионова, Анастасия Рычкова, Александра Черткова, Мария Гулида, Елена Митрофанова.

Инжиниринг: компания «Horizon». Конструкторы: Марина Ларина, Даниил Остриков, Олег Белый, Владимир Стребан

Световой дизайн и оборудование: компания «Культура света». Разработчики: Юлия Жаркова, Сергей Жигалев

Строительство: компания Legato

Награды: ТОП-15 конкурса ArchDaily & Strelka Award 2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Изображения предоставлены бюро "Дружба" и Sminex.

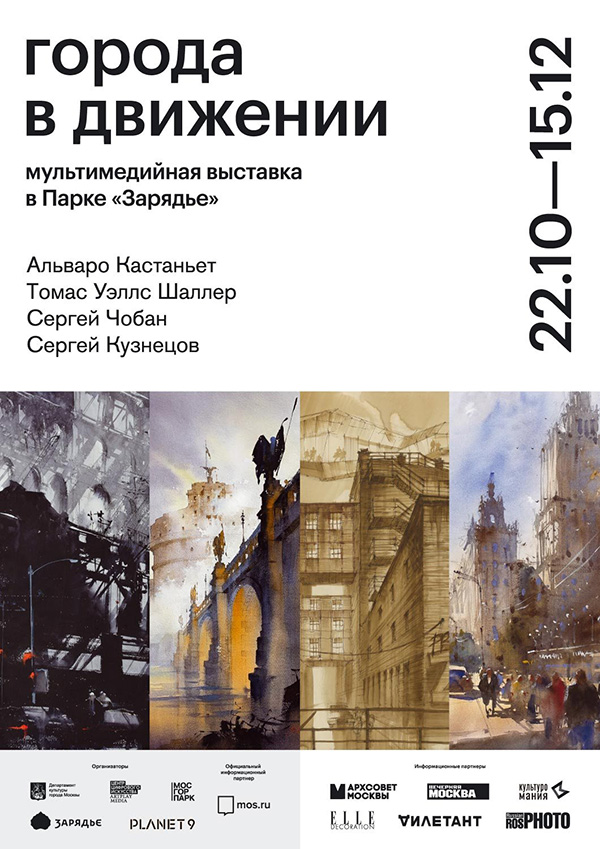

Города в движении

Мультимедийная выставка живописи и графики в Парке «Зарядье» предлагает взглянуть на популярные центры мира глазами четырех известных художников.

Участники: Альваро Кастаньет, Сергей Кузнецов, Сергей Чобан, Томас Шаллер

Куратор проекта: Екатерина Шалина

Дизайн экспозиции: Planet 9

Мультимедийная экспозиция: Центр Цифрового Искусства (ЦЦИ) ARTPLAY Media, куратор: Яша Мохначева-Яворская, дизайнер: Александр Кныш

За несколько минут переместиться с тихой набережной Тибра на стремительно летящий Кутузовский проспект, зарядиться энергией сегодняшнего Манхэттена и увидеть Уферштрассе будущего…Необычная выставка живописи и графики в Медиацентре Парка «Зарядье» предлагает взглянуть на популярные центры мира глазами четырех художников, увлеченных изображением городов.

Сергей Кузнецов. Вид на ММДЦ «Москва-Сити», Кутузовский проспект, Москва. Бумага, акварель, 2019

В проекте участвуют признанные мастера городского пейзажа и архитектурного рисунка – акварелисты Альваро Кастаньет из Уругвая и Томас Шаллер из США, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитектор и график Сергей Чобан, работающий в России и Германии. Все они стремятся не столько к достоверному воспроизведению реальности, сколько к передаче своих ощущений и впечатлений от городской среды. Развивая давние традиции и техники, они вместе с тем находят новые художественные приемы для авторских высказываний о духе места и времени.

Сергей Чобан. Берлин. Возможное развитие улицы Уферштрассе. Бумага, тушь, акварель, 2019

Выставка разместится на двух уровнях Медиацентра – в медиахолле и выставочном зале. Первая часть экспозиции представляет произведения участников в цифровой анимации, выполненной одной из ведущих российских компаний по созданию выставочного мультимедиа контента – Центром Цифрового Искусства (ЦЦИ) ARTPLAY Media. Для этого раздела каждый автор выбрал город, который хорошо знает и любит: Сергей Кузнецов – Москву, Сергей Чобан – Берлин, Томас Шаллер – Рим, Альваро Кастаньет – Нью-Йорк. Видео, растворяющее границы между реальностью и изображением, погрузит зрителей в пространство картин и рисунков, позволит прочувствовать атмосферу четырех притягательных мегаполисов.

Альваро Кастаньет. Cан Франциско – 5 PM. Бумага, акварель, 2019

В выставочном зале можно будет увидеть оригиналы работ, задействованных в анимации, а также другие произведения, созданные авторами в путешествиях по разным странам. Получая буквальное воплощение в многоканальном видео, название выставки многогранно раскрывается и в 4-х персональных экспозициях, спроектированных архитектурным бюро Planet 9. В тонкой и точной графике Сергея Чобана отражена идея движения городов во времени – через обновление урбанистической ткани, прорастание нового сквозь старое. Эффект динамики – основа артистичных композиций Альваро Кастаньета, построенных на балансе четких и размытых очертаний, и существенный элемент акварелей Сергея Кузнецова, легкой кистью передающего архитектуру, потоки людей и машин в вибрациях воздушной среды. Ощущением движения, в частности, благодаря искусной светотеневой «режиссуре», пронизаны и все пейзажи Томаса Шаллера.

Томас У. Шаллер. Дождь на Кампо, Рим. Бумага, акварель, 2017

Выставка «Города в движении» – синтез рукотворного и цифрового искусства – приглашает совершить виртуальную прогулку по самым красивым городам мира и с новых ракурсов оценить обаяние и разнообразие ее отправной точки – Москвы.

- Foster + Partners (43)

- Zaha Hadid architects (35)

- UNStudio (28)

- MVRDV (23)

- Henning Larsen Architects (20)

- Kengo Kuma & Associates (15)

- Richard Meier & Partners (14)

- Coop Himmelb(l)au (12)

- Renzo Piano Building Workshop (11)

- Fuksas (8)

- FOGA (8)

- UNK project (8)

- Shigeru Ban Architects (7)

- A-cero (5)

- Morphosis (4)

- Окна (15)

- Стены (11)

- Энергосберегающие конструкции (10)

- Светопрозрачные конструкции (9)

- Фасады (7)

- Теплоизоляционные конструкции (7)

- Напольные покрытия (5)

- Акустические панели (5)

- Солнечные панели (5)

- Кровля (5)

- Вентиляционные системы (5)

- Двери (5)

- Потолки (4)

- Декоративные модули (4)

- Охлаждающие системы (4)

- Заха Хадид (Zaha Hadid) (39)

- Норман Фостер (Norman Foster) (37)

- Кенго Кума (Kengo Kuma) (15)

- Стивен Холл (Steven Holl) (13)

- Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) (12)

- Доминик Перро (Dominique Perrault) (11)

- Жан Нувель (Jean Nouvel) (10)

- Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas) (10)

- Фрэнк Гери (Frank Gehry) (10)

- Мануэль Готран (Manuelle Gautrand) (8)

- Моше Сафди (Moshe Safdie) (6)

- Марсиу Коган (Marcio Kogan) (5)

- Арата Исодзаки (Arata Isozaki) (4)

- Маттео Тун (Matteo Thun) (4)

- Бернар Чуми (Bernard Tschumi) (2)

- Союз московских архитекторов (СМА) (53)

- МАРШ (51)

- Музей Архитектуры им. A.В.Щусева (34)

- Москомархитектура (34)

- Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (26)

- НИ и ПИ Генплана Москвы (20)

- Галерея ВХУТЕМАС (19)

- ГМИИ им. А.С.Пушкина (19)

- ЦДА (17)

- Фонд Сергея Чобана - Музей архитектурного рисунка (16)

- ИЦ "Сколково" (15)

- Музей Москвы (15)

- Центр дизайна ARTPLAY (13)