Преемственность и устойчивость

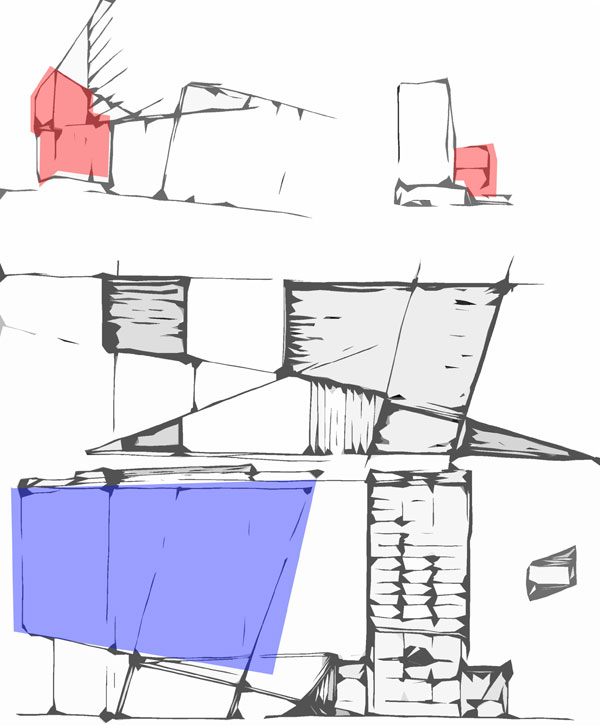

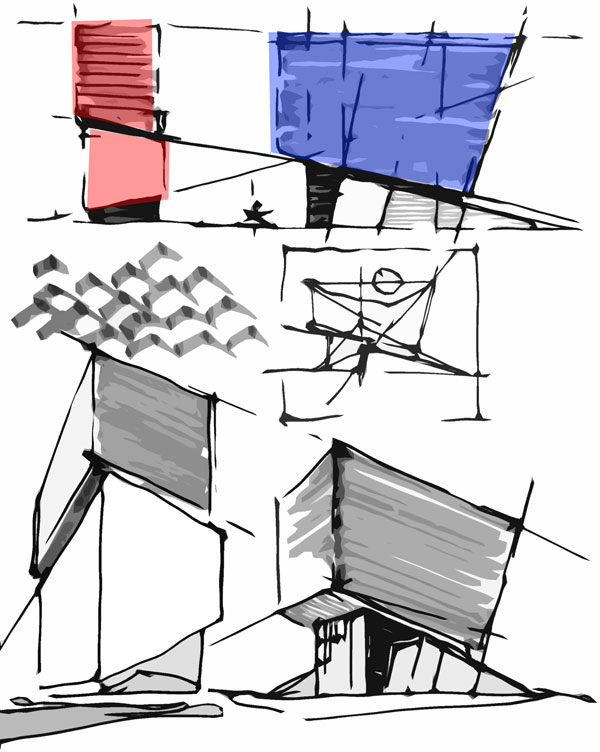

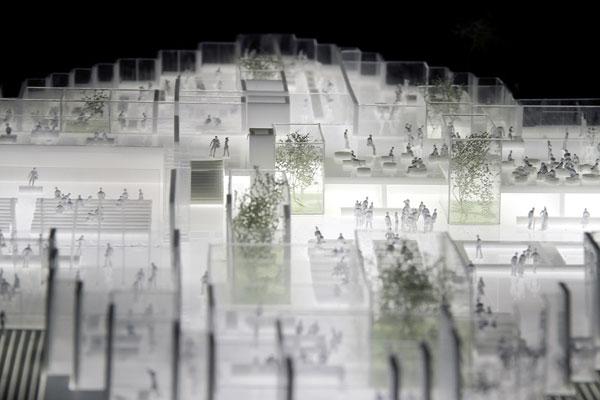

Павильон России на EXPO 2015, cтартующей 1 мая в Милане, проектирует бюро SPEECH. Опираясь на предшествующий опыт отечественной выставочной архитектуры, авторский коллектив под руководством Сергея Чобана создает новый образ, запоминающийся и бросающий вызов архитектурным технологиям.

Работа с выставочными пространствами – важный раздел практики SPEECH. Его наполняют экспозиции графики в ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галерее, берлинском Музее архитектурного рисунка, участие в инсталляциях INTERNI в Милане, концепции российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале в 2010 и 2012 годах.

Выставочная архитектура – временная, и, с одной стороны, она дает проектировщикам больше свободы, чем объекты, проектируемые на годы, с другой – имеет свои, специфические законы. «Прежде всего, нужно создать сценарий, историю. Экспозиция всегда имеет тему, которая должна разворачиваться в пространстве, в некой последовательности помещений или зон, и движение в данном случае превалирует над статичностью… Другая особенность – тяготение экспозиционных пространств к закрытости, замкнутости… энергия идет изнутри наружу и формирует внешний облик здания», – объяснял Сергей Чобан во время презентации концепции павильона на ЭКСПО-2015 в ЦДА.

Однако основным фактором, определившим облик сооружения, которое возводится сейчас в Милане, стала преемственность архитектуры павильонов, выполненных в разное время для подобных выставок Константином Мельниковым, Борисом Иофаном, Михаилом Посохиным.

Сергей Чобан подметил объединяющее работы советских архитекторов сочетание ясного, лапидарного объема с выразительной зоной входа, например, подчеркнутой, как росчерком пера, вылетом кровли. Прообразы таких пластических решений руководитель бюро SPEECH находит в древнерусской архитектуре – в частности, в деталях Мирожского монастыря в Пскове. Миланский павильон вбирает опыт предшественников как некое коллективное знание и развивает его до предела современных строительных технологий.

«Росчерк пера» здесь впечатляет своими размерами. 30-ти метровая консольная конструкция, плавно поднимающаяся над подходом к зданию и стеклянным вестибюлем, будет хорошо просматриваться с разных точек ЭКСПО-парка. Внутри павильона движение организовано таким образом, что после осмотра экспозиции, разворачивающейся снизу вверх, посетители попадают на крышу, где длинная консоль превращается в аллею, откуда открывается обзор всей выставочной территории. На крыше планируется проводить вечерние мероприятия. Кроме того, «козырек» придуман как своеобразная инсталляция – зеркальная поверхность нижней, металлической, облицовки будет отражать входящих и выходящих гостей. Боковые фасады павильона планируется отделать деревом, что также напоминит о традициях русского зодчества.

Тема Всемирной выставки 2015 года – «Питание планеты. Энергия для жизни». Содержание экспозиции, концепцию которой совместно со SPEECH разрабатывает Юрий Аввакумов, пока не раскрывается. Но известно, что, среди прочего, она будет рассказывать о выдающихся русских ученых, заложивших основу продовольственной устойчивости нашей страны, и прежде всего, о Николае Ивановиче Вавилове, под руководством которого была создана крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений.

Проект российского павильона также затрагивает тему рационального использования ресурсов, созвучную дискурсу приближающейся ЭКСПО. По словам Сергея Чобана, он и его коллеги по бюро SPEECH Алексей Ильин и Марина Кузнецкая стремились к простому и достойному высказыванию, к форме, которая может использоваться повторно, в каком-то другом контексте, что и является одним из признаков устойчивости в архитектуре.

Официальный сайт бюро: www.speech.su

Мэрия как эталон

Власти французского городка Иллкирх-Граффенштаден, граничащего с Германией, решили модернизировать комплекс зданий муниципалитета. За создание доброжелательной, комфортной и гармонирующей с историческим контекстом среды взялось парижское бюро Atelier Filippini. После реконструкции мэрия стала также одним из самых стильных и артистичных объектов города.

Первое здание муниципалитета, эклектичное, с колоннами, башенками и волютами, было сооружено в начале ХХ века. В 60-е годы его дополнили пристройкой — ничем не примечательной функциональной «коробкой», а 35 лет назад пространство городской управы приросло еще одним зданием, также утилитарным и на вид незатейливым. Его расположили под прямым углом к двум первым.

В процессе реконструкции, осуществленной бюро Филиппини, вмешательство в историческое здание было минимальным. В нем произвели небольшую перепланировку, направленную на осовременивание интерьеров и создание статусного «дома приемов». А вот вплотную примыкающая постройка 60-х годов пережила заметное преображение. Она получило прозрачный вентилируемый фасад, пропорционально соответствующий фасаду старшего корпуса. Сплошное остекление, декорированное ненавязчивым ритмичным принтом, открыло панорамные виды из офисов на главную площадь и городской кафедральный собор.

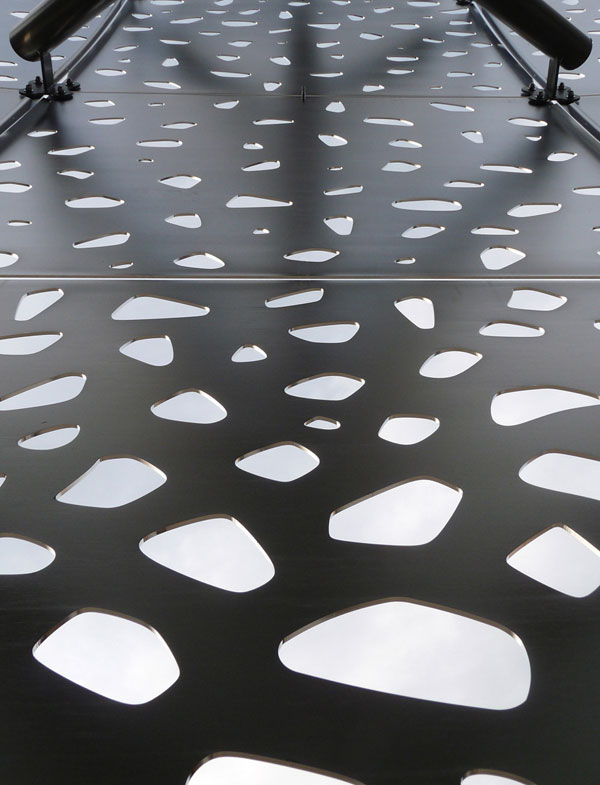

Знаком нашего времени, компактной «вау-формой» останется от этой реконструкции на территории комплекса примечательный серебристый павильон в виде параллелепида с округлыми боками. Присоединенный к прозрачному корпусу, он функционирует как входная зона — первая, доступная для всех «приемная» мэрии. Оболочка этого объема, установленного на металлическом каркасе, собрана из листов 5-миллиметровой перфорированной стали. Ажурные панели эффектно отражаются в стеклянных фасадах и в небольшом декоративном водоеме. Необычный «ресепшн», который жители окрестили раковиной, стал архитектурной достопримечательностью городка.

Внутри находится стойка администратора, терминалы информационной системы, стенды с полезными брошюрами и журналами и небольшая зона отдыха.

Специально для этого проекта по эскизам авторов была изготовлена оригинальная мебель. Она включает не только классические офисные комплекты, но и стойки администраторов с подсвеченными панелями в фирменной перфорации, витринами в приемной, скамейками без спинок. Последнее намекает, что посетителям муниципалитета не придется проводить время в долгом ожидании.

Третье сооружение также претерпело значительные изменения. Теперь оно соединено с соседними корпусами ратуши надземным переходом длиной в 11 метров, выполненным на уровнях второго и третьего этажей. Здание было утеплено минераловатными плитами и облицовано панелями, изготовленными из материала Аlucobond.

Серый фасад оживляют оконные проемы, раскрашенные в несвойственные административным зданиям жизнерадостные цвета. Все окна теперь оборудованы современными вакуумными стеклопакетами с регулируемыми жалюзи. В торце корпуса сооружена наружная пожарная лестница.

Реконструкция комплекса зданий позволила повысить энергоэффективность его эксплуатации. Кроме полномасштабной теплоизоляции, выполненной по нормативам ЕС, была создана система предварительного нагрева приточного воздуха в промежутке двойного фасада во втором корпусе. Вся система электроосвещения переведена на LED – светильники. На эксплуатируемых крышах павильона-«раковины» и третьего корпуса созданы участки озеленения.Также предусмотрен сбор дождевой воды для использования в технических целях.

Во всех трех зданиях городской администрации обеспечена доступность людям с ограниченным физическими возможностями. Предусмотрены пологие межэтажные пандусы, специальные туалеты, лифты с широкими дверьми, цветовая навигация по ратуше, укрупненный размер информационных шрифтов и пиктограмм, осязательные полосы предупреждения, импульсно-световая пожарная сигнализация и специальные наушники информационных систем для слабослышащих.

Официальный сайт архитектурного бюро: atelierfilippini.com

Вещь в себе

Проект архитектурного бюро Tense Architecture Network, частная резиденция в греческом городке Мегара, номинирован на Европейскую премию современной архитектуры Mies van der Rohe Award 2015.

Для клиентов, семейной пары, бюро Tense Architecture Network сначала спроектировало квартиру в Афинах. Заказчики, как и архитекторы поддерживающие принципы экологического строительства, остались довольны и предложили бюро поработать над их вторым жилищем – загородным.

Участок проектирования находился посреди оливковой рощи. На земле равномерно распределено три сотни деревьев. Вписать в их ряды резиденцию площадью 11 000 кв. м было особым искусством.

Дом, затерянный между равниной и горным хребтом Герании, своей суровостью напоминает одновременно жилище отшельника в пустыне и какой-то стратегический объект. Он почти слит с героическим пейзажем. Треугольный план разделен на четыре секции, состоящие из двух замкнутых пространств и двух открытых дворов-коридоров.

Бетонное ограждение резиденции служит защитным барьером, обеспечивающим конфиденциальность и охраняющим от прямым солнечным лучей. В бетонных стенах оставлены вертикальные пробелы, в ночное время работающие эффектными светофильтрами.

Крыша дома – «зеленая», на ней высажены типичные для климата Греции растения, в том числе – лаванда, тимьян, бессмертник.

Оболочка дома работает как природная мембрана, изолирующая от воздействий внешней среды и одновременно позволяющая сохранять тепло внутри. В двух трапециевидных объемах располагаются все жилые функции. С северной стороны помещения (площадь этажа 200 кв. м) включают в себя объединенные открытым планом гостиную, столовую, кухню.

Непрерывный стеклянный фасад ориентирован на горные склоны и обеспечивает живописный вид. Штора из ткани золотистого оттенка при необходимости закрывается. Южный фасад выходит на равнину. За ним скрываются ванные комнаты, спальня хозяев и гостевые комнаты.

Официальный сайт архитектурного бюро: tensearchitecture.net

Дерево, «вылепленное» из кирпича и стекла

Фрэнк Гери реализовал свой первый объект на Австралийском континенте. Это здание бизнес-школы, построенное в рамках проекта обновления кампуса Сиднейского технологического университета (UTS).

Школа названа в честь австралийского бизнесмена китайского происхождения доктора Чау Чак Винга (Chau Chak Wing), который пожертвовал университету 20 миллионов долларов; всего же в реконструкцию и строительство в университетском кампусе планируется вложить один миллиард долларов.

У Гери солидный опыт по возведению университетских зданий – он проектировал для Массачусетского и Принстонского университетов, для университета в Кливленде. Однако в данном случае заказчики хотели создать особое пространство, которое воплотило бы современный инновационный подход к бизнес-образованию, принятый в Сиднейском технологическом. Школа готовит студентов к междисциплинарной деятельности, сочетающей теорию и практику. Они должны научиться интегративному мышлению, которое соединяет традиционные бизнес-навыки с такими, например, дисциплинами как проектирование, дизайн и инжиниринг.

Здание разрабатывалось «изнутри наружу», то есть необычные, «мятые» фасады вознили как результат развития и соединения внутренних пространств. «При осмыслении задачи у меня в голове возник образ дерева: ... растущий, развивающийся организм со множеством ветвей-мыслей», – поясняет автор. Эта идея воплотилась в сооружении, где студентам предоставлена возможность самостоятельной, сосредоточенной работы в аудиториях и других помещениях – в «ветвях дерева», после чего они могут встретиться в официальных и неформальных общественных пространствах – в «стволе». Так метафора была реализована в структуре нового объекта.

Архитектура школы с разных сторон выглядит как две противоположные, но взаимосвязанные стороны одной личности: восточный фасад выложен из кирпича песочного цвета, западный состоит из острых стеклянных граней. Кирпичный фасад напоминает колышущуюся ткань или неровную кору дерева, а может быть, смятое железо. Разное в течение дня и в зависимости от погоды освещение выявляет его сложную форму и меняет цвет. Стеклянный фасад отражает окружающий город. Эти контрастные материалы взяты архитектором из городской ткани Сиднея, где современные стеклянные «билдинги» сочетаются с исторической кирпичной застройкой.

Для «мятой» кирпичной кладки были разработаны пять типов кирпичей, которые затем были изготовлены на заказ, и стены выкладывались из них вручную, по индивидуальной схеме для каждого участка стены.

Для семинарских занятий предназначены два овальных класса в стилистике сруба – что поддерживает тему дерева. Такая форма позволяет учащимся проще взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, который будет находиться в центре.

Лестница-скульптура из полированной стали, где движение людей (и идей) преломляется и отражается в сияющих поверхностях, стала фокусной точкой входа в это разнообразное пространство.

Лекционный зал на 120 мест удобен и для формата работы в небольших группах.

Кампус Сиднейского технологического университета расположен в южной части Сиднея, и является конечной точкой на «культурном маршруте» города, который берет свое начало у Сиднейского Оперного театра. Вокруг – деловой район Сиднея, поэтому школа Чау Чак Винг призвана стать важным исследовательским и образовательным центром не только для студентов, но также для бизнес-сообщества. Ожидается, что она привлечет десятки тысяч международных посетителей ежегодно, добавляя туристической отрасли Австралии миллионы долларов в год за счет бизнес-мероприятий.

Официальный сайт архитектурного бюро: foga.com

Официальный сайт проекта: ets.edu.au

Китайский фонарик

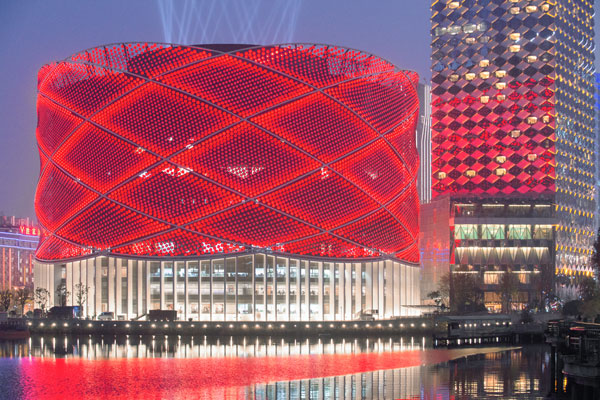

В городе Ухань в центральном Китае открылся театр, построенный специально для последнего шоу Франко Драгоне. За яркую узнаваемую форму здание английского бюро Stufish Entertainment Architects так и прозвали — «Красный фонарь».

Самый густонаселенный город центрального Китая, центр провинции Хубей, в последнее время активно развивается. Театр Han Show — лишь часть большого девелоперского проекта, реализуемого компанией Dalian Wanda Group. Его результатом станет появление нового культурного кластера, под который выделен вытянутый участок длиной около 2 км, вдоль соединяющего два озера канала. Западную его границу обозначил театр Han Show, а восточную — кинотеатр Wanda Movie Park, также спроектированный и построенный бюро Stufish Entertainment Architects. Между ними расположатся офисные, жилые и торговые здания. Так как в городе находятся сразу 6 крупных озер, власти заинтересованы в развитии водных коммуникаций между ними, и громкий проект призван способствовать этому.

Для своего здания на берегу озера Дунху английские архитекторы выбрали наверное самый очевидный и узнаваемый из всех возможных прототипов — знаменитый во всем мире китайский фонарик. Круглая в плане постройка почти буквально повторяет его. Вместо бамбуковых палочек, конструкцию формируют восемь стальных обручей, подвешенных вокруг пространства сцены и колосников. Образующиеся между ними пустоты затянуты металлическими тросами, в местах пересечений которых закреплены 18 000 красных алюминиевых дисков. Их внешний вид заимствован архитекторами у так называемого Би-диска династии Хань. Самые древние из плоских, украшенных резьбой дисков с отверстиями посередине относят еще к неолиту, но назначение их до сих пор точно не определено. В данном случае они символизируют используемую в фонариках бумагу.

Тонкие колонны основания здания и золоченые вертикальные полосы на нижнем ряду остекления обозначают золотые кисти внизу фонарика. И наконец, рисунок крыши нижней части постройки, сформированный перекрещивающимися кольцами, напоминает изгибы традиционной пагоды.

Но ведь фонарик должен гореть. Свет архитекторы тоже передали практически буквально, расположив в отверстиях дисков пучки управляемых светодиодов. Причем каждый пучок поделен на 4 части, которые управляются отдельно. Таким образом на фасад по всей его окружности можно вывести изображение разрешением 600х120 точек.

Внутреннее оснащение театра так же впечатляет масштабом и смелостью решений. Зал рассчитан на 2000 мест, но спланирован и устроен таким образом, что в процессе представления можно изменить компоновку сидений. 1000 нижних кресел плавно прямо вместе со зрителями поворачиваются и разъезжаются в стороны, открывая перед сценой гигантский бассейн глубиной 10 м. и объемом около 10 млн. литров. Одновременно 1000 верхних кресел плавно опускаются вниз. Под водой бассейна скрыто несколько подъемных платформ со специальным покрытием для выполнения акробатических трюков.

Еще одна уникальная особенность сцены — три гигантских экрана, размером 6,5x11 м. Они закреплены на несущих опорах с помощью специальных кронштейнов, которые имеют шесть степеней регулировки. Собственно, созданное специально для одноименного эффектного шоу, здание само становится его неотъемлемой частью, очень нарративной, даже кричащей декорацией. Кажется, архитектура, в понимании Stufish Entertainment Architects, — тоже шоу-бизнес.

Официальный сайт архитектурного бюро: stufish.com

Роза ветров

Построенную в небольшой деревушке на северном побережье Голландии частную виллу авторы – бюро UNStudio – назвали W.I.N.D.,без расшифровки аббревиатуры. Здание сочетает в себе высокую энергоэффективность с новейшими разработками системы «умный дом».

Архитектура дома носит открытый характер, два фасада полностью остеклены. Из просторной гостевой зоны можно наслаждаться обширным панорамным видом зеленых лугов, на которых пасутся роскошные голландские коровы. Наружный козырёк и боковые стенки обрамляют пейзаж за витражным окном, как живую картину, а заодно образуют крытую террасу.

В противоположной части дома находятся спальни и детские комнаты. Этот, также остекленный, фасад смотрит на подступающий прямо к дому лес, что делает приватные помещения еще более уютными. Преимущественно глухие боковые фасады обеспечивают жильцам конфиденциальность – по обе стороны стоят дома соседей.

План дома напоминает по форме цветок с четырьмя лепестками, соответственно, в каждом из четырех фасадов есть плавное углубление, разделяющее «лепестки» между собой. В центре сооружена открытая лестница; она соединяет все четыре крыла, и сквозь нее просматриваются визуальные связи между помещениями и дальше, с окружающим ландшафтом.

Гостевая зона занимает два «лепестка» в передней части дома и продолжается в виде обширной открытой террасы на крыше этих же «лепестков»; приватная зона решена также в двух уровнях: внизу детские и музыкальная комната, наверху спальня родителей и хамам (турецкая баня); уровни зон смещены по высоте на пол этажа. Под жилыми уровнями находится хозяйственный этаж с гаражом, и здесь же расположен вход в дом.

Комплексная система автоматизации позволяет управлять электрическими системами дома, включая солнечные панели и механические установки. Полный контроль над системой «умный дом» доступен через центральный сенсорный экран в гостиной, а децентрализованные устройства обеспечивают контроль над отдельными помещениями. Кроме того, все управление может осуществляться дистанционно с помощью независимых устройств через LAN-соединение.

Стены дома сложены из кирпича, а внутри, как и потолки, отделаны глиняной штукатуркой. Эти материалы помогают обеспечить здоровый микроклимат благодаря пропускающей способности глины. Фасад и эксплуатируемая крыша обшиты деревом. На глухих боковых фасадах деревянные рейки образуют орнаментальный рельеф.

Солнечные батареи расположены на крыше в задней части дома. Тепловой насос обеспечивает тепло зимой и охлаждение летом, а также механическую вентиляцию с возможностью утилизации тепла. Летом теплоприток извне снижается за счет использования тонированного стекла в витражных окнах.

Основатель бюро Бен Ван Беркель так комментирует свой новый проект: «При проектировании современного семейного дома главное, о чем должен заботиться архитектор – это обеспечение гибкости внутреннего пространства, его устойчивости и автоматизации управления. Под гибкостью я имею в виду такую организацию жилья, которая соответствует меняющимся потребностям семьи, предлагает ее членам выбор и дает возможность распоряжаться пространством с точки зрения его функции – и сейчас, и в будущем. А современный «умный дом» нужно понимать не только как возможность управлять бытовой техникой издалека; основная его задача в том, чтобы стремиться к нулевым энергозатратам».

Официальный сайт архитектурного бюро: unstudio.com

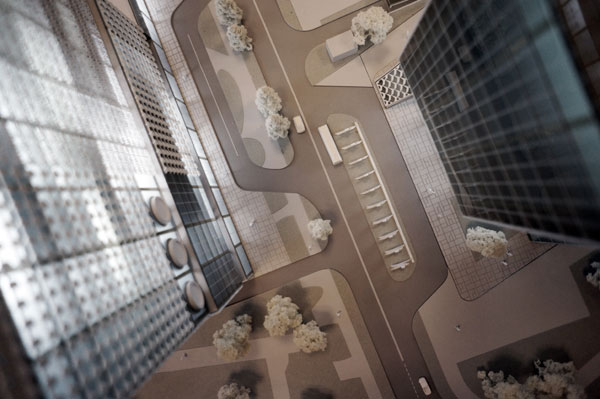

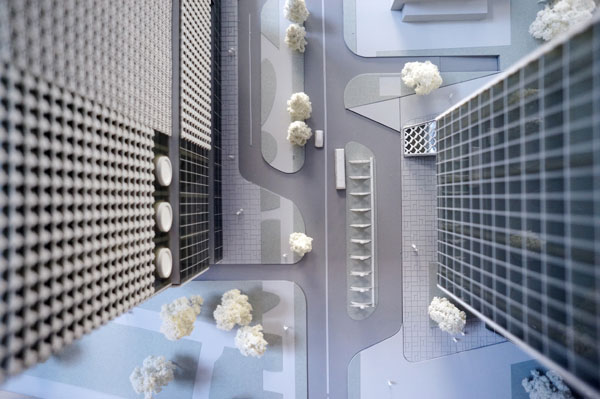

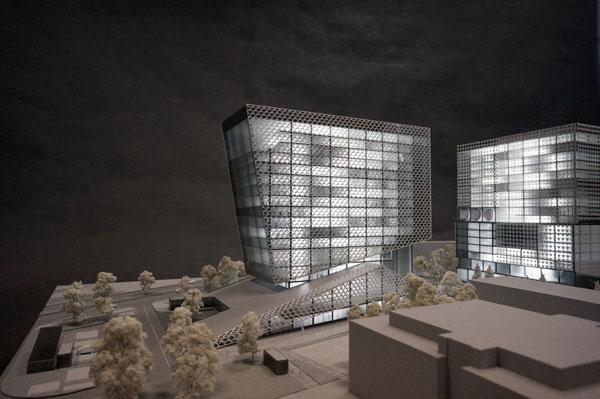

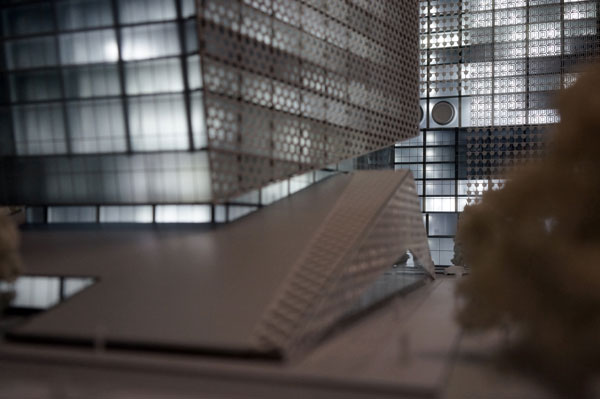

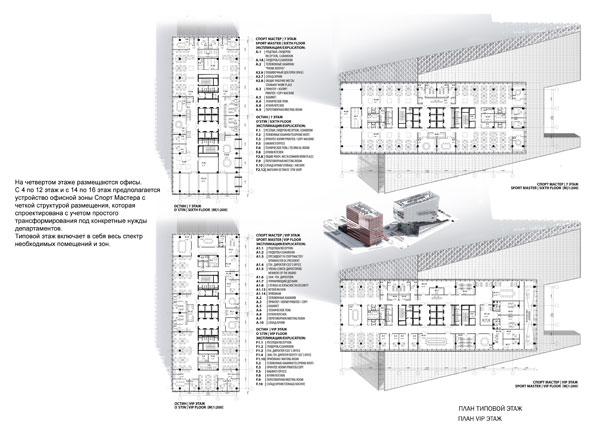

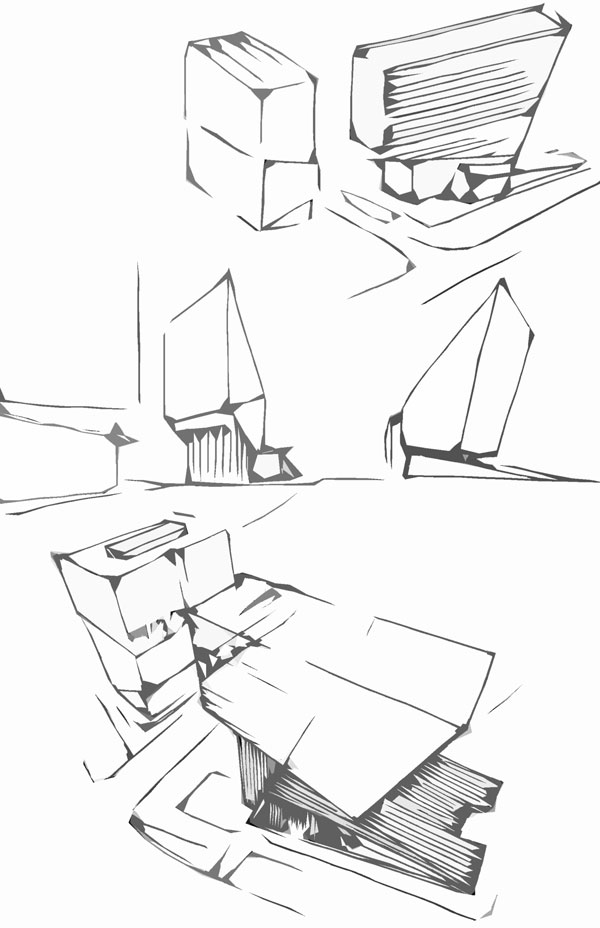

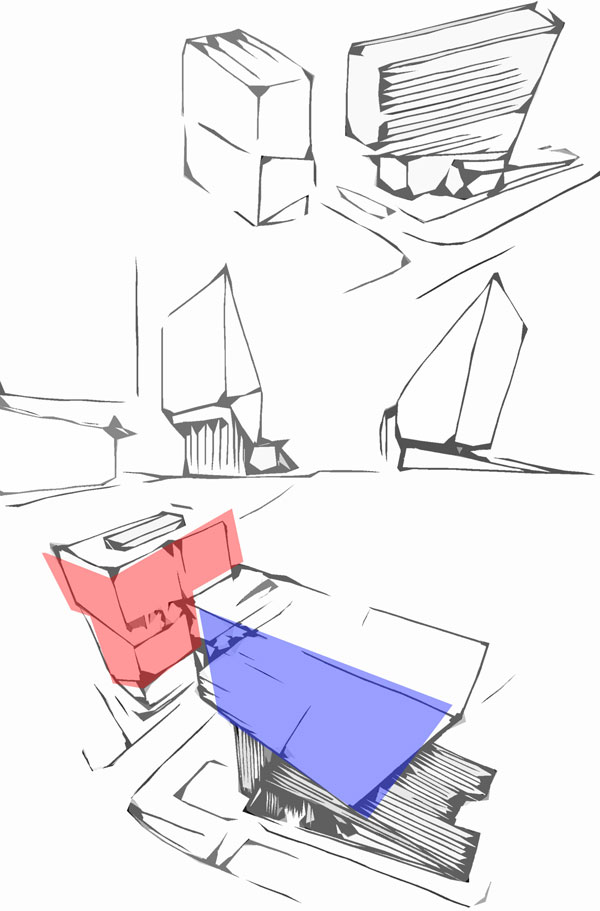

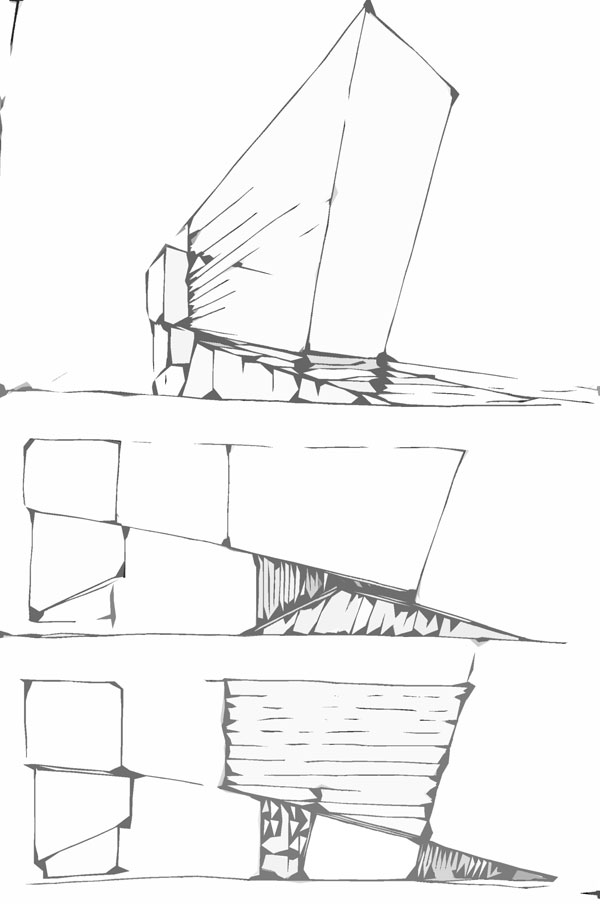

Штаб-квартиры компаний «Спортмастер» и «O’stin»

Конкурсное предложение ТПО «Резерв». Первое место.

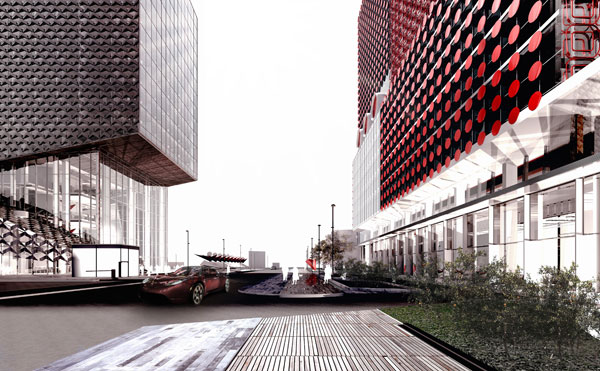

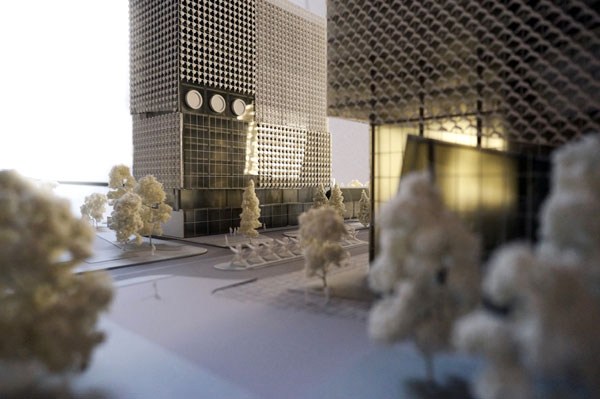

ГК «Спортмастер» планирует построить в Северном административном округе Москвы два офисных здания для своих ключевых брендов. По заказу группы в несколько этапов был проведен международный закрытый конкурс. В нем, как стало известно на прошлой неделе, в соперничестве с очень серьезными конкурентами, к примеру бюро Массимилиано Фуксаса, победило российское ТПО «Резерв» во главе с Владимиром Плоткиным.

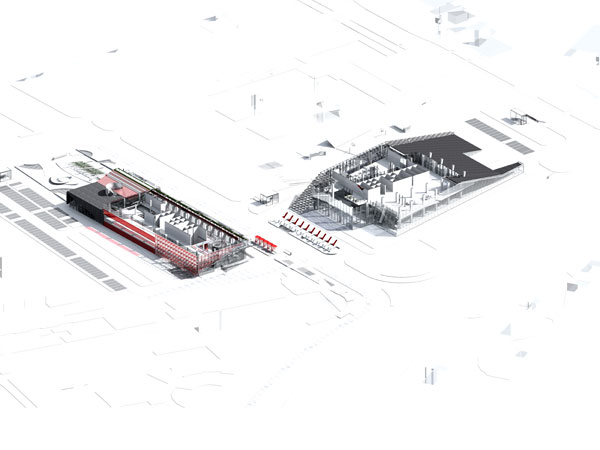

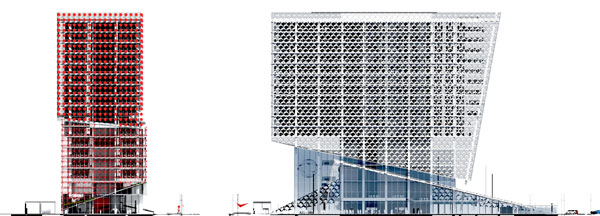

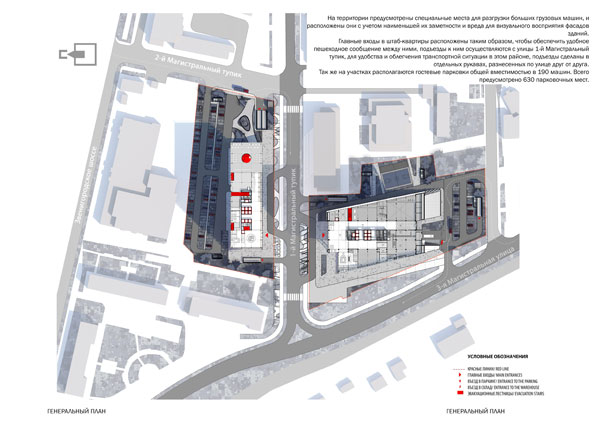

Место будущей дислокации штаб-квартир – территория промышленной зоны №5 «Магистральные улицы» в Хорошевском районе. Общая площадь участка, разделенного 5-й Магистральной улицей – 2,43 га (штаб-квартира «Спортмастера» займет примерно 1.4 га, 16 этажей, 41 880 кв. м; участок «O’stin» – ок. 1.1 га, 17 этажей, общая площадь – 31 017 кв. м).

Подземные и наземные части двух зданий (наземные объемы корпусов запроектированы в пределах подземных площадей) конструктивно не связаны друг с другом, но авторы стремились организовать объекты как целостный комплекс. Взаимосвязь «родственных» сооружений архитекторы постарались подчеркнуть, расположив здания «лицом к лицу» на минимально возможном расстоянии, с учетом дороги, примыкающих к ней пешеходных путей и полосы зеленых насаждений. От входа до входа – 58 метров.

Для удобства ориентации сотрудников, которым по рабочим вопросам придется переходить из корпуса в корпус, пути передвижения и зонирование офисов в двух сооружениях выстроены аналогичным образом. Вертикальная коммуникация осуществляется при помощи девяти пассажирских лифтов и одного технического, соединяющего склады, расположенные на «-1» этажах, с верхними уровнями. На подземных уровнях в обоих зданиях также предусмотрены паркинги, подъем из которых ведет в холл к пропускным пунктам. Две лестницы, расположенные в разных концах строений, обеспечивают эвакуацию: одна выходит в вестибюль, другая на улицу.

При проектировании архитекторы ТПО «Резерв», согласно заданию, отталкивались от узнаваемых элементов торговых марок – их атрибутики, графики и фирменной палитры (красно-синяя у «Спортмастера», красно-черная у «O’stin»). Так, в основу геометрии объема и фасадной сетки штаб-квартиры «Спортмастер» положены треугольные формы, складывающиеся в стилизованную фигуру спортсмена на логотипе марки. Благодаря наклонным линиям и офисному блоку, вынесенному вперед и слегка вверх над легким остекленным вестибюлем, здание обретает энергичный и «подтянутый» вид, соответствующий профилю компании.

Корпус «O’stin», марки повседневной, демократичной одежды, нарисован спокойными, прямыми линиями. Брендинг выражен в дизайне фасадов: он базируется на красной точке и абрисе начальной буквы "O" из фирменного написания бренда. Очевидно, такое изобретательное и масштабное включение айдентики компаний в архитектуру, а также степень проработанности и детализации концепции – команда «Резерва» успела сделать не только макет, но и анимацию, демонстрирующую конструктивные элементы зданий (см. на фейсбуке бюро ) – не остались незамеченными и привели российское бюро к победе.

Cайт бюро: http://www.reserve.ru/

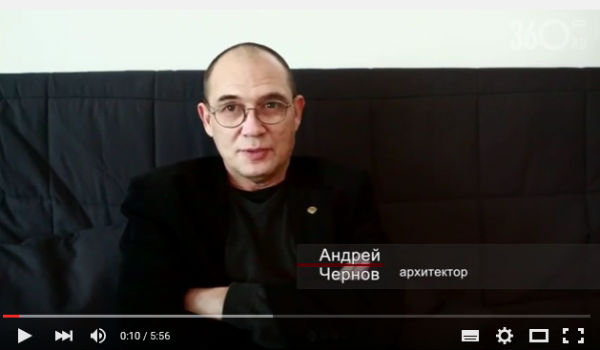

Абсолютная единица измерения

Три буквы и несколько критических слов о российской архитектуре от Андрея Чернова, архитектора из Новосибирска, принявшего участие в спецпроекте «Генетический код».

Для выставки спецпроекта в рамках фестиваля «Зодчество 2014» Андрей Чернов придумал инсталляцию «Игральная кость архитектуры России… Кидаем, пока не выиграем».

Комментарии архитектора к его черному кубу, трем буквам на его поверхностях и судьбе архитектуры в нашей стране представлены в этой видеозаписи:

О спецпроекте «Генетический код»

«Генетический код» — исследование специфики российской архитектуры, проведенное куратором Еленой Петуховой при поддержке Союза московских архитекторов, сайта Archplatforma.ru и видеоотдела Группы сайтов 360.ru.

Ведущим отечественным проектировщикам было предложено ответить на вопросы:

1. Что формирует идентичность российской архитектуры?

2. Какие темы, образы, мотивы раскрывают ее национальный характер?

3. В какие исторические периоды он наиболее ярко проявил себя?

4. Актуальны ли отмеченные черты для вашей практики?

Ответы и размышления архитекторов мы записали на видео, а на фестивале «Зодчество 2014» в рамках программы «Актуальное Идентичное» вместе с видеоинтервью были показаны инсталляции и объекты участников спецпроекта, так или иначе отражающие ДНК российской архитектуры.

Другие сюжеты о спецпроекте ищите на сайте Archplatforma.ru под тегом «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru) В проекте использованы фотографии Глеба Анфилова, из архивов Юрия и Игоря Пальминых, куратора Елены Петуховой, из открытых источников.

Кристаллическое облако

Музей и научный центр естественной истории открылся в Лионе, на месте слияния рек Роны и Соны. Еще в 2001 году австрийское бюро CoopHimmelb(l)au выиграло конкурс, но реализация проекта началась лишь в 2010.

Musée des Confluences — можно буквально перевести как «Музей Слияния». Причем расположение здания на стрелке искусственного острова между двух рек — лишь одно из объяснений столь образного названия. Главное значение — объединение людских потоков. Проект призван стать градостроительным ориентиром, важной общественной зоной, «воротами» для всего, довольно активно развивающегося в последнее время района, который созвучно называется – Pointe du Confluent (точка слияния). Наконец, тема взаимопроникновения напрямую нашла отражение в структуре здания, объединившей два противоположных по пластике и эмоциональному воздействию объема.

Постройка площадью 46 486 кв.м и длиной около 190 м состоит из трех частей. Нижнее бетонное основание образует подобие площади с ресторанчиком и, соответственно, проницаемо для пешеходов. Здесь же расположены две аудитории (на 327 и 122 человека) и рабочие помещения, которыми смогут пользоваться учащиеся соседних школ. А так же мастерские, хранилища и шоу-румы.

Вход в здание обозначен прозрачным объемом, который архитекторы назвали «Кристалл». Структура сложной геометрии из стекла является некой переходной зоной, связующей пространство города и собственно экспозиционные помещения. В ее центре расположен так называемый «колодец тяжести» — гигантская воронка, символизирующая водоворот при слиянии течений, выполняет также важную конструктивную функцию.

Лифтовую шахту обвивает сложная структура из эскалаторов и специального пандуса, она позволяет подняться в выставочные помещения. Отсюда начинается извилистый, особым образом организованный «путь», завершающийся эффектным видом на место слияния рек.

Основной объем — так называемое «Облако» — покрыт трехмиллиметровыми стальными пластинами. Внутри на трех уровнях расположены 10 экспозиционных залов с искусственным освещением. Три из них предназначены для постоянной коллекции и семь для временных выставок. Выше находятся административные помещения и открытое кафе.

Проект оказался не простым с инженерной точки зрения. Из-за высоких грунтовых вод в основание пришлось вбить 536 метров бетонных свай. Но одновременно грунтовые воды задействованы в системе охлаждения помещений и обеспечивают работу канализации.

Благодаря специальным управляемым клапанам на восточном фасаде, обеспечивающим доступ воздуха, фойе музея вентилируется в естественном режиме. Отработанный воздух выходит через крышу. В результате установка специального оборудования для поддержания комфортного микроклимата потребовалась лишь в некоторых зонах, например, в рабочих пространствах. Кроме того, в фойе очень мало используется искусственное освещение, большую часть времени вполне хватает естественного света. Наконец, основной экспозиционный объем имеет эффективную теплосберегающую оболочку, а на его крыше установлены солнечные батареи. Весь этот комплекс инженерных решений обеспечивает высокую экономичность здания.

Официальный сайт архитектурного бюро: coop-himmelblau.at

Штаб-квартиры компаний «Спортмастер» и «O’stin»

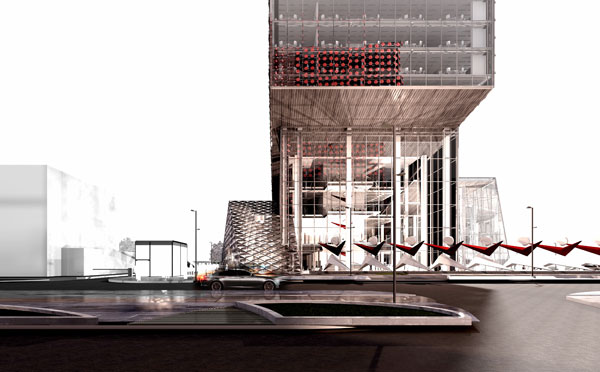

Конкурсное предложение бюро UNK project. Второе место.

На прошлой неделе были подведены итоги Международного закрытого конкурса на архитектурную концепцию штаб-квартир компаний «Спортмастер» и «O’stin». В победители вышло бюро ТПО «Резерв», на втором месте – UNK project, на третьем – британское бюро Aukett Swanke Hayden Connell Architects.

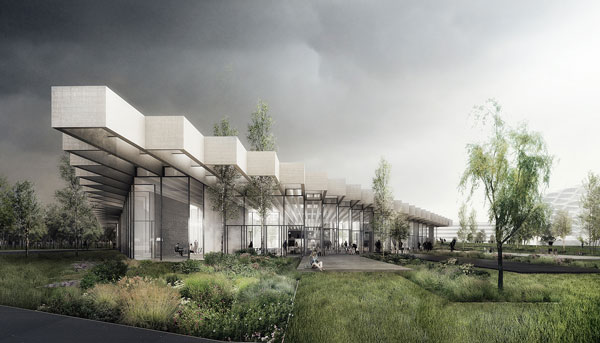

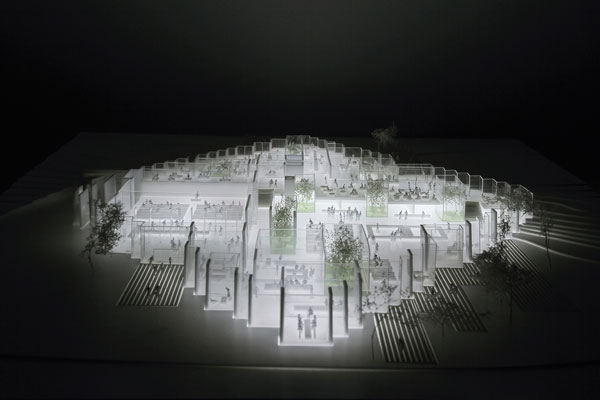

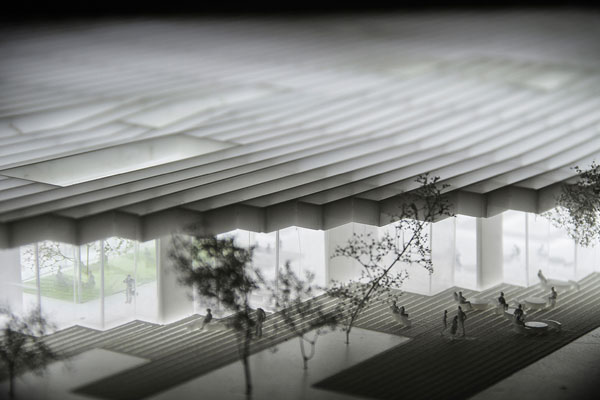

Комплекс из двух административных зданий планируется построить в Москве на участке площадью 2,45 га по адресу: 3-я Магистральная улица, вл. 18. Участники конкурса должны были учесть в проектах философию и фирменный стиль брендов.В работе бюро UNK project во главе с Юлием Борисовым быстрое развитие российских компаний символизируют два автономных объема динамичного абриса. С одной стороны оба здания поставлены на стилобатные платформы, с другой – на V-образные стойки. Между опорами предполагается крытое общественное пространство, при этом «выносы» защищают зоны входов в здания от непогоды. Изломы остекленного фасада «Спортмастера» образуют букву «М» — один из симоволов сети магазинов спортивных товаров.

«Это один из немногих в России примеров возведения частной компанией собственной штаб-квартиры. Учитывая, что проект предполагается реализовывать в одном из центральных районов Москвы, важно было не только создать оригинальное архитектурное решение, отвечающее вкусам и потребностям компании-заказчика, но и задать вектор для развития этой территории. Мы были счастливы выйти в финал конкурса вместе с такими уважаемыми компаниями, само участие которых свидетельствует о высоком профессиональном уровне мероприятия», – отметил Юлий Борисов.

Международный закрытый конкурс на архитектурную концепцию штаб-квартир компаний «Спортмастер» и «O’stin» проводился с 10 сентября 2014 года по 31 января 2015 года. К участию в конкурсе были приглашены семь команд (три российские и четыре иностранные): ТПО «Резерв» (Россия), UNK project (Россия), «Архитектурный Диалог с Мегаполисом» (Россия), Massimiliano Fuksas architetto (Италия), Eller + EllerArchitekten (Германия), Aukett Swanke Hayden Connell Architects (Великобритания),Willen Associates Architecten (Германия). По решению жюри был проведен второй этап конкурса, в рамках которого наиболее интересные проекты нужно было доработать с точки зрения проектных и архитектурных решений, а также экономической эффективности при реализации и последующей эксплуатации. В финал второго этапа вышли три компании – ТПО «Резерв», UNK project и Aukett Swanke Hayden Connell Architects.

Официальный сайт архитектурного бюро: unkproject.ru

Пламенеющий музей

В городе Жоры (Польша) завершилось строительство примечательного объекта. Его форму архитекторам из катовицкой студии OVO Grabczewscy Architekci подсказало имя населенного пункта, а вид здания в свою очередь навел заказчиков на мысль изменить его основное назначение.

Здание, ставшее визитной карточкой небольшого (неселение — 62 000 человек) южнопольского города, первоначально задумывалось как промо-павильон. Расположенный на въезде, он должен был представлять все лучшее, что есть в Жорах. Получившие муниципальный заказ архитекторы решили обыграть в репрезентативной постройке название и символику города. Zory в переводе означает «огонь». В 12 веке место для поселения было расчищено от зарослей огнем. С давних времен в память об этом в Жорах проходит Фестиваль Огня. Стилизованное пламя стало и логотипом города. Архитекторы заключили, что промо-павильон тоже должен олицетворять собой «имиджевую» стихию, и это выразилось как в объемно-планировочном решении, так и в облицовке сооружения.

Костяк здания формируют три автономные бетонные стены ломаной конфигурации. Благодаря покрытию листовой медью, собранной на двойном фальце, вся граненая структура живет, «горит» и «танцует» подобно языкам пламени, и днем, особенно в отблесках солнечного света, и в темное время суток – в лучах декоративной подсветки.

Реализацию проекта осложнял целый ряд факторов. Выяснилось, что выделенный пустырный участок рядом с Воеводской автомобильной трассой скрывает неприятные технологические сюрпризы. Здесь проходила коллекторная система города и нефтепровод, которые пришлось перекладывать. Кроме того, инженерно-геологические исследования показали, что давно на этом месте находилась городская свалка. В результате рассмотрения различных вариантов, было решено заменить всю землю под зданием. За время преодоления этих препятствий у руководства города появилась логичная идея: почему бы не устроить в подземной части здания музей огня?

Первый этаж площадью 390 кв. метров. Здесь многофункциональный холл, зал для конференций, семинаров и практикумов, технические помещения.

В ограждающих конструкциях использовано ударопрочное стекло.

Площадь музея, организованного на «минус первом» уровне, составляет 250 квадратных метров. Гостей встречают экспозиции, рассказывающие историю взаимодействия людей с опасной, но жизненно необходимой субстанцией, начиная с каменного века. В интерактивном блоке посетители могут развести виртуальный огонь, а также понаблюдать процесс возникновения молнии. Один из разделов представляет разрушительную силу пламени и технику борьбы с огнём. А чтобы увидеть некоторые экспонаты, нужно пройти сквозь «огненную стену».

На участке площадью в полгектара вокруг музея планируется разбить сквер, где будет продолжена экспозиция.

Чтобы сохранить на долгие годы привлекательность меди и исключить появление следов патины, в качестве защитного покрытия была использована специальная полимерная пленка.

Официальный сайт архитектурного бюро: ovo-grabczewscy.pl

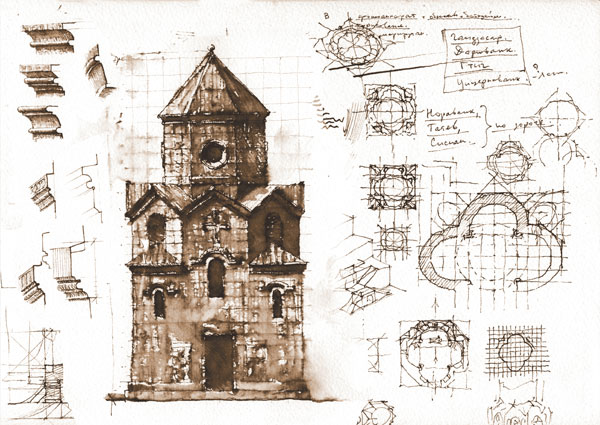

Русский канон

Для спецпроекта «Генетический код», исследующего идентичность российской архитектуры, Максим Атаянц придумал скульптуру, основанную на игре слов и символов – православный крест опирается на композитную капитель, вырастающую из пушечного ствола. Ключ к расшифровке этого послания – в нашем интервью с архитектором.

Напомним, что в рамках спецпроекта «Генетический код» редакция сайта Archplatforma.ru вместе с куратором Еленой Петуховой расспрашивала ведущих отечественных проектировщиков о самых ярких и актуальных для них явлениях в истории российской архитектуры. Разговор с Максимом Атаянцем вывел на такие серьезные темы, как культурный слом, христианская основа русской идентичности и современная храмовая архитектура. Поэтому наряду с видеозаписью мы предлагаем вашему вниманию текстовую версию интервью, в которой зафиксированы важные наблюдения автора, оставшиеся за рамками видеосюжета.

Видеоверсия интервью

В какие периоды истории российской архитектуры, на ваш взгляд, максимально проявилась ее национальная специфика? Есть ли у нее вообще то, что называют идентичностью?

Конечно, идентичность есть, только она довольно сложная. Если говорить о том, чем российская архитектура интересна и известна миру, здесь, во-первых, можно выделить допетровскую архитектуру, во-вторых, весь классицизм имперского времени – это одна из вершин развития отечественной архитектурной школы, а в XX веке две по-настоящему интересные вещи – это конструктивизм и то, что мы называем сталинской архитектурой. Вот эти четыре явления, находящиеся в очень сложных отношениях друг с другом, наверное, и составляют идентичность российской архитектуры, если мы определяем ее как нечто ценное в масштабе, выходящем за национальные рамки.

Как в этом контексте рассматривать существенное иностранное влияние – сначала византийское, потом европейское? Из-за него отечественной архитектуре иногда вообще отказывают в идентичности. Особенно имперскому классицизму, большинство произведений которого создано мастерами, приехавшими из-за рубежа?

Все, происходившее в российской архитектуре, я считаю, нужно рассматривать как часть единого процесса развития европейской художественной культуры и говорить не о каких-то специальных влияниях, а о сложной системе взаимовлияний в большом пространстве христианской цивилизации, частью которого Россия является так же, как и до известного момента Византия. Да, в Санкт-Петербурге работало много итальянцев, но в Риме в то же время проектировали французы и голландцы. Трезини строил и в России, и в Дании. А Карл Иванович Росси – ну, какой же он итальянец? Он – русский, итальянского происхождения, в то время как у Луиджи Ванвителли, трудившегося в Риме и Неаполе, голландские корни, а у Валадье – французские.

Можно ли говорить о том, что в рамках этой интегрированности в общеевропейские процессы, зодчие, приезжавшие в Россию, вырабатывали на местной почве какие-то специфические приемы, отличающие, скажем, российский ампир от французского?

Здесь есть чрезвычайно важное обстоятельство. Сейчас, когда приглашают или стремятся практически всю творческую площадь очистить для иностранных звезд, очень часто спекулятивно ссылаются на то, что Монферран строил, Кваренги строил, да кто угодно еще, забывая об одном. Поп-звезды современной архитектурной сцены порхают от Шанхая до Гренландии, везде что-то предлагая и практически не бывая на строительной площадке. По крайней мере, так было лет 10 назад, сейчас эта тенденция, слава Богу, кажется, потихонечку умирает. А в XVIII и XIX веках иностранные архитекторы приезжали в Россию жить, переселялись сюда навсегда или на десятилетия. Это означает полное изменение собственной судьбы, выбор нового места, в которое человек врастал и понимал его особенности, поэтому все, что он здесь делал, естественным образом становилось идентичным.

Вы когда-нибудь формулировали для себя, как Ваша архитектурная практика выражает национальные черты?

Конечно, я не сижу и не думаю специально, как выразить в своем творчестве идентичность. Сделал, удачно получилось – значит, как-то через тебя это выразилось; получилось плохо, значит, не выразилось. Мне, конечно, близка классическая традиция. С ней связано развитие русской архитектуры на протяжении, наверное, уже 300, а то и более, лет – своеобразная переработка ордерных форм была и до Петра. И я сторонник простого очень подхода, который многим не нравится: современной является та архитектура, которая сейчас сделана. Вот и все. Ее как жанр и как стиль не надо определять. Сам факт того, что она сделана и существует сейчас, делает ее современной. Или актуальной, в буквальном, словарном значении этого слова. Раз она сейчас существует – значит она актуальная. То же самое с идентичностью.

А в целом тема идентичности – она актуальна? Имело ли смысл поднимать ее кураторам прошедшего «Зодчества» Андрею и Никите Асадовым? У российской архитектуры столько насущных проблем, а мы тут, быть может, о каких-то отвлеченных материях рассуждаем.

Вообще, размышлять о том, что ты делаешь, и что другие люди делают, полезно. Сейчас мы присутствуем, как мне кажется, при тяжелейшем культурном сломе. С невероятной скоростью уничтожается то, что мы привыкли считать европейской цивилизацией. И это ситуация какого-то фантастического трагизма на самом деле. Просто, находясь внутри, можно этого ее не замечать. Так жители Рима второй половины IV века нашей эры вряд ли думали, что они живут внутри краха этой колоссальной тысячелетней цивилизации. А так было. Даже судя по дошедшим до нас текстам, люди спокойно продолжали вести какие-то свои повседневные дела, а в это время идентичность менялась чрезвычайно сильно. И сейчас надо искать какое-то место в этом мире, надо отстаивать какие-то свои представления, не зависимо от того, что с ними будет потом.

В чем, как Вы думаете, причина этого цивилизационного слома?

Сейчас идет уничтожение, размыв, и довольно агрессивный, христианской основы Европы. В рамках жизни одного поколения бывают гораздо более трагические и быстрые события, а это процесс медленный. Я его ощущаю как трагический. Обсуждение деталей этого процесса приведет нас к неполиткорректным вещам, которые для меня очевидны, но я не хочу их высказывать. И русская идентичность вне христианства невозможна. Я имею в виду сейчас не то, что надо непременно ходить к исповеди и причастию раз в неделю, чтобы быть русским – это чушь. Кстати, мне кажется, человек должен сам определять свою национальную идентичность, и как он сказал, так оно и есть. Имеется в виду, что русская идентичность, она, так или иначе, в каком-то отношении к христианству состоит. Даже когда человек русский отрицает свою связь с христианством, он с ним находится в диалоге, в позитивном, негативном, каком угодно. Но до проникновения христианства на территорию среднерусской возвышенности, этого народа ни в каком привычном нам виде не было. Это были совершенно другие племенные объединения. И поэтому здесь разрушение этой основы, оно, очевидным образом, приведет к появлению совершенно другого народа. Но если люди выберут такой путь, так и будет.

Может ли архитектура противостоять этому процессу? Укрепит ли христианскую основу, например, массовое строительство храмов?

Правильно и нормально, когда храм возникает в каком-то месте по инициативе, живущей в нем общины, и на ее средства. Храм не должен навязываться сверху. Но, пожалуй, именно храмовая архитектура является лакмусовой бумажкой: действительно, а что является идентичностью? Как она проявляется в настоящем моменте? Это очень интересно. Я спроектировал некоторое количество храмов. И в основном – это русские православные храмы в Петербурге, Ленинградской области и в некоторых других местах. Это одна из самых интересных задач для архитектора. Ведь, по сути дела, это чистая выразительность с очень обманчиво простой функцией. Но простой – не в ее духовном наполнении, а простой физически.

Если расписать, то это огромное здание, в котором, грубо говоря, два помещения или три, а иди – сделай. То есть это такая чистая художественная задача. И, конечно, это важно, и людям это нужно. Мы сейчас видим, что в целом современная архитектура храмов в России очень слабая. В то же время, хорошо, что мы избежали, хотя и страшной ценой, истории модернистского храмостроения. В Италии в 1950-60-х она испоганила колоссальное количество церквей. Там такие жуткие образцы из железобетона встречаются.

Тем не менее, европейская христианская идентичность не боится, отвечая духу времени и состоянию сознания, выражать себя в авангардных архитектурных формах, в то время как России это по-прежнему кажется невозможным.

У меня был очень интересный эпизод в жизни, связанный с современными формами. В южной Швейцарии, когда я вел курс архитектуры и дизайна для молодых людей 17-18 летнего возраста, мы ездили по этой итальянской части страны, смотрели массу небольших, симпатичных романских церквей. И попали в деревню, где построил храм знаменитый архитектор Марио Бота. Довольно острая архитектура, как Бота любит, в виде полосатого цилиндра с кососрезанной стеклянной крышей и так далее. Это интересная архитектура, талантливо сделанная, и это видно. И вот когда мы зашли внутрь, произошло чудовищное – девочки из группы, которые всегда, попадая в атмосферу маленьких романских церквей, вели себя соответственно тихо и прилично, вдруг запрыгнули на престол и, усевшись на нем, стали делать «селфи». И это вовсе не потому, что они хотели святотатствовать, а потому что пространство архитектурно было интересным, но совершенно не имело сакрального характера. Я не видел ни одного модернистского храма, в котором это сакральное ощущение получилось бы. Может быть, они есть. Но, мне кажется, сегодняшняя архитектура, я не имею в виду даже классический модернизм 50-60-х годов, она принципиально носит подчеркнутый эфемерный характер. Причем это часто неправда, потому что там колоссальной силы конструкции, при необходимости они девятибальное землетрясение выдержат, а вид у здания такой, как будто это нечто необязательное, заранее обреченное на снос. Это полностью противоречит идее храма. Вот здесь есть проблема, которая пока решения никакого не получила. Но пусть архитекторы пробуют. Мне понятнее язык классики. А ведь содержание человек может выразить в формах того языка, на котором он умеет разговаривать. И хорошо, чтобы вокруг были люди, которые этот язык могут понимать. Иначе диалога не будет и высказывания не будет, потому что высказывание на языке, который никто не может понять, оно тоже не существует. Язык традиционной архитектуры люди пока еще интуитивно разбирают.

Как будет выглядеть Ваш объект для проекта «Генетический код»?

Я пока еще не придумал, но наш разговор подсказал мне одну идею…

На выставке проекта «Генетический код» в рамках фестиваля «Зодчество 2014» Максим Атаянц представил объект «Русский канон». Особенно зрителей интриговала надпись, начертанная на пушечном стволе: «Последнее аргументум».

Позже автор пояснил символику скульптуры:

«Эта работа выражает то, что меня в последнее время мучает и занимает. Весь мир сползает в какое-то тяжелое противостояние, и в голове мелькали образы на эту тему. В классической архитектуре есть такое понятие, как канон. В буквальном смысле это инструмент, линейка или прямой шест, которым строители в старину выверяли линии, и в то же время сanon (фр.) – пушка, отсюда «канонада». Классическая пушка, по сути, представляет собой ствол колонны, положенный на бок. Известны и памятники такого рода, например, колонна из пушек перед Троице-Измайловским собором в Санкт-Петербурге. Нижняя часть нашей скульптуры – ствол пушки, сделанный подробно и достоверно – с гербом, кольцами, ручками для лафета, запальным отверстием. А колонна, всегда что-нибудь на себе несет – если не архитрав, то небо. В нашем случае – крест, именно русский, каменный, прорезной, подобный новгородским или псковским. Надпись «последнее аргументум» – в петровской грамматике, такое писали на пушках: война – последний довод королей. Здесь – последний аргумент классической традиции, метафора готовности отстаивать позиции, но крест наверху в то же время дает понять, что стрелять мы, конечно, ни в кого не собираемся».

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

В публикации использованы фотографии куратора Елены Петуховой, изображения, предоставленные Архитектурной Мастерской Максима Атаянца.

Инструмент, которым сделана вся Россия

Юлий Борисов: «Чтобы в нашей стране воплощалась хорошая архитектура, всегда нужны чудо и подвиг». Видеоинтервью для спецпроекта «Генетический код».

На выставку спецпроекта в рамках фестиваля «Зодчество-2014» руководитель бюро UNK project передал топор, покрашенный золотой краской. Почему именно этот предмет он представляет вещественной метафорой отечественной архитектуры и в чем видит ее особенности, можно узнать из нижеследующей видеозаписи.

«Генетический код» — исследование специфики российской архитектуры, проведенное куратором Еленой Петуховой при поддержке Союза московских архитекторов, сайта Archplatforma.ru и видеоотдела Группы сайтов 360.ru.

Ведущим отечественным проектировщикам было предложено ответить на вопросы:

1. Что формирует идентичность российской архитектуры?

2. Какие темы, образы, мотивы раскрывают ее национальный характер?

3. В какие исторические периоды он наиболее ярко проявил себя?

3. Актуальны ли отмеченные черты для вашей практики?

Ответы и размышления архитекторов мы записали на видео, а на фестивале «Зодчество 2014» в рамках программы «Актуальное Идентичное» вместе с видеоинтервью были показаны инсталляции и объекты участников спецпроекта, так или иначе отражающие ДНК российской архитектуры.

Другие сюжеты о спецпроекте ищите на сайте Archplatforma.ru под тегом «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Интеллектуальный мотор Галифакса

В конце прошлого года в канадском городе открылось новое здание Центральной библиотеки по проекту архитектурного бюро schmidt hammer lassen architects. Зоны чтения рассредоточены здесь по всем этажам, и места для уединенной работы перемежаются пространствами для обмена знаниями и совместного творчества.

Проектирование библиотек, можно сказать, становится одним из ведущих направлений в деятельности известного датского бюро. В новом 2015 году по проекту schmidt hammer lassen architects будет завершено строительство библиотеки в датском Орхусе, которая станет крупнейшей в Скандинавии. Заказ на объект в Галифаксе компания также получила по результатам международного конкурса 2010.

Главный архитектор и сооснователь бюро Мортен Шмидт не считает хранилище бумажных книг данью традиции или пережитком прошлого, наоборот, он видит в библиотеке необходимую составляющую современной жизни, платформу для обмена знаниями. «В противоположность информации, найденной в интернете, знание, которое возникает в результате взаимодействия и общения между людьми в библиотеке, имеет особое значение», – говорит он.

Библиотека находится в самом центре города, открытый характер архитектуры отражает стремление создателей сделать ее доступной для всех слоев населения. Объем здания образуют четыре параллелепипеда, поставленные друг на друга и чуть развернутые по отношению друг к другу; их венчает прозрачный объем пятого этажа, решенный в принципиально иных пропорциях.

Оси нижних «слоев» отражают основные направления уличной сети города. Вытянутый «пенал» пятого этажа лежит точно на виртуальной линии, соединяющей гавань Галифакса и его историческое ядро – крепость. С верхнего уровня эти визуальные связи отлично читаются – они акцентируют внимание на историческом прошлом города, его морских традициях.

Центральное пространство интерьера библиотеки отражает разнообразие его функций, лестницы и мосты в причудливом порядке пересекают атриум, объединяющий все пять этажей.

На нижнем уровне посетителя встречает продуманная навигация, с помощью которой можно разобраться во всем спектре услуг и возможностей, которые предлагает библиотека.

Здесь, на 15 000 квадратных метрах располагаются 300 мест условного читального зала, распределенных по всему пространству библиотеки, два кафе, игровые комнаты, музыкальные студии, учебные классы, помещения для кружков и конференц-залы для местных предпринимателей.

Весь второй этаж посвящен детям и молодежи, он разделен на зоны, предназначенные для каждой возрастной группы, от малышей до подростков. И, конечно, новая библиотека оснащена компьютерной сетью и сочетает лучшие черты традиционной библиотеки с современными возможностями.

Официальный сайт архитектурного бюро: shl.dk

«Встречаться и питаться» в спортивном кластере Adidas

Датское архитектурное бюро COBE победило в международном конкурсе на проектирование нового мультифункционального здания для компании Adidas в Германии.

В южнонемецком городе Херцогенаурах (20 км от Нюрнберга) существует обширный кластер, включающий разные по назначению здания компании Adidas. Учитывая общеизвестную специализацию компании, неудивительно, что он назван «Мир Спорта». Именно этот комплекс производственных и коммерческих зданий должен пополниться к 2018 году проектируемым корпусом. В нем предполагается разместить масштабный конференц-центр, рестораны и выставочные залы. Общая площадь новостройки со знаковым названием «Meet&Eat» составит 11 тыс. кв. метров.

Характерной чертой новостройки станет панорамное остекление, выполненное от пола до потолка по всему ромбовидному периметру здания. Такая форма сооружения легко корреспондируется с соседним административным зданием, фасады которого выполнены из конструкций ромбовидной формы аналогичных пропорций, что и проектируемое.

Панорамное остекление и широко раздвигающиеся двери (летом) почти стирают грань между интерьерами и окружающим ландшафтным пейзажем. Стекло использовано в качестве ограждений и в интерьере, что создает эффект увеличенного внутреннего пространства. Входить посетители в здание будут сквозь небольшие зимние сады, настраивающие гостей комплекса на режим релакса.

Архитектурной изюминкой нового здания станет прозрачная крыша, ступенчато собранная из 47 разновеликих коробчатых прогонов, образующих продолговатый ромб. Энергосберегающее остекление крыши помогает сохранить в интерьере оптимальную температуру и влажность.

Следует отметить инженерные технологии, направленные на энергоэффективность всего сооружения. Под зданием предполагается пробурить около трех десятков скважин, которые станут подавать воду в систему тепловых насосов, обеспечивающих работу системы отопления и приготовления горячей воды. Интерьер будет освещен с помощью энергоэффективных LED- светильников, а в санузлах, для полива зимних садов и близлежащих газонов предполагается использовать собираемую дождевую воду.

Бюджет нового здания спортивной империи Adidas составит около 30 млн.евро.

Официальный сайт архитектурного бюро: cobe.dk

- Foster + Partners (43)

- Zaha Hadid architects (35)

- UNStudio (28)

- MVRDV (23)

- Henning Larsen Architects (20)

- Kengo Kuma & Associates (15)

- Richard Meier & Partners (14)

- Coop Himmelb(l)au (12)

- Renzo Piano Building Workshop (11)

- Fuksas (8)

- FOGA (8)

- UNK project (8)

- Shigeru Ban Architects (7)

- A-cero (5)

- Morphosis (4)

- Окна (15)

- Стены (11)

- Энергосберегающие конструкции (10)

- Светопрозрачные конструкции (9)

- Фасады (7)

- Теплоизоляционные конструкции (7)

- Напольные покрытия (5)

- Акустические панели (5)

- Солнечные панели (5)

- Кровля (5)

- Вентиляционные системы (5)

- Двери (5)

- Потолки (4)

- Декоративные модули (4)

- Охлаждающие системы (4)

- Заха Хадид (Zaha Hadid) (39)

- Норман Фостер (Norman Foster) (37)

- Кенго Кума (Kengo Kuma) (15)

- Стивен Холл (Steven Holl) (13)

- Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) (12)

- Доминик Перро (Dominique Perrault) (11)

- Жан Нувель (Jean Nouvel) (10)

- Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas) (10)

- Фрэнк Гери (Frank Gehry) (10)

- Мануэль Готран (Manuelle Gautrand) (8)

- Моше Сафди (Moshe Safdie) (6)

- Марсиу Коган (Marcio Kogan) (5)

- Арата Исодзаки (Arata Isozaki) (4)

- Маттео Тун (Matteo Thun) (4)

- Бернар Чуми (Bernard Tschumi) (2)

- Союз московских архитекторов (СМА) (53)

- МАРШ (51)

- Музей Архитектуры им. A.В.Щусева (34)

- Москомархитектура (34)

- Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (26)

- НИ и ПИ Генплана Москвы (20)

- Галерея ВХУТЕМАС (19)

- ГМИИ им. А.С.Пушкина (19)

- ЦДА (17)

- Фонд Сергея Чобана - Музей архитектурного рисунка (16)

- ИЦ "Сколково" (15)

- Музей Москвы (15)

- Центр дизайна ARTPLAY (13)

- ЦСИ Винзавод (12)

- Союз архитекторов России (12)

- АРХ Москва (53)

- Международный конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика (53)

- Фестиваль Зодчество (35)

- Генетический код (25)

- АрхиГрафика (20)

- Архстояние (17)

- Московская Биеннале Архитектуры (17)

- АРХИWOOD (14)

- Венецианская биеннале архитектуры (13)

- PinWin.ru (11)

- Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) (10)

- iSaloni (9)

- Фестиваль "Световая архитектура" (9)

- Премия Авангард (8)

- Золотое сечение (7)

О проекте

О проекте

Любое использование материалов сайта приветствуется при наличии активной ссылки.

Будьте вежливы,

не забудьте указать источник информации (www.archplatforma.ru),

оригинальное название публикации и имя автора.